Глава I. Значение коневодства в народном хозяйстве, его состояние в СССР и других странах

По своему значению коневодство всегда занимало особое положение среди других отраслей животноводства. Роль лошади на протяжении тысячелетий изменялась в зависимости от развития производительных сил и техники, но история цивилизации человечества прямо или косвенно всегда оставалась связанной с совершенствованием коневодства. Лошадь не. только сопутствовала и расширяла возможности созидательной, но и разрушительной деятельности человека, в которой широко использовалась "военная лошадь".

Лошадь отличается разносторонними хозяйственно полезными признаками. Нельзя забывать и того, что в древности благодаря лошади человек мог освоить новые огромные пространства. Лошадь повысила эффективность труда земледельцев.

Широкое использование лошади в боевых колесницах, в кавалерии, а также в спорте способствовало распространению в течение долгого времени культа коня. Знаменитый историк древности Геродот (V в. до н. э.) писал, что персы приносили в жертву богу солнца золотисто-рыжих кобыл как символ высшего дара. Еще Гомер в "Иллиаде" (примерно за 1 тыс. лет до н. э.) отмечал, что наездники во время спортивных состязаний колесниц "окликали поименно" коней и знали имена лошадей своих соперников.

В. О. Витт указывал, что на протяжении 3 тыс. лет, вплоть до XX в., лошадям присваивали имена, а не клички, как другим домашним животным. Имя давалось лошади только после выявления ее индивидуальных особенностей экстерьера, темперамента и характера. Например, такие имена кобыл и жеребцов, как Строгая, Задорная, Коварная, Упрямый, Добрый, Надежный и другие, подчеркивали основные черты характера животных.

Н. А. Юрасов, говоря о возникшей в древности и сохранившейся до наших дней популярности конного спорта в Элладе, Риме, Византии, а позднее и в других странах, подчеркивал, что "...спорт кладет прочную основу для индустриальной оценки лошадей, а следовательно, для племенных записей и индивидуального отбора". Развитие спортивного направления в работе конных заводов, начавшееся в России с 1880 г., заставило коннозаводчиков вести регистрацию результатов состязаний, публиковать данные о происхождении выдающихся лошадей. Усилилась погоня за отдельными рекордистами, что привело к постепенной утрате многими заводами определенного типа разводимых в них животных.

Ипподромные испытания лошадей с регистрацией результатов их выступлений привлекли внимание владельцев конных заводов к происхождению выдающихся по резвости не только жеребцов и кобыл, но и полученного от них потомства. Так начала широко входить в практику всего животноводства оценка производителей по качеству потомства, обеспечивая большую эффективность племенной работы. О высоком уровне коннозаводства свидетельствуют выдающиеся качества лошадей многих пород (ахалтекинской, арабской, чистокровной верховой, орловского и американского рысаков и др.), выведенных в разных странах.

Успеху коннозаводства безусловно способствовали творчески разработанные методы племенной работы. К их числу прежде всего надо отнести метод разведения лошадей по линиям, который значительно позднее нашел широкое применение и при содержании других видов сельскохозяйственных животных. В организации племенной работы с лошадьми следует отметить сложившуюся систему мероприятий по заводскому и ипподромному тренингу и испытанию работоспособности животных, по совершенствованию отдельных пород и другие.

В работе "Аграрный вопрос в России к концу XIX века" В. И. Ленин* писал, что 3/5 всего крестьянства России было безлошадными и однолошадными, владевшими скотом очень низкого качества.

* (В. И. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу XIX века,- М.: Госполитиздат, 1959, т. 17, с. 100 - 102.)

В своей массе поголовье лошадей в крестьянских хозяйствах России было представлено аборигенными животными небольшого роста (высота в холке до 140 см), низкой производительности, малосильными, но хорошо приспособленными к суровым местным условиям.

Возникшие в XVII в. царские и помещичьи конные заводы, а затем основанные к началу XVIII столетия первые государственные конные заводы вели работу по улучшению качества лошадей. В то же время осуществлявшиеся мероприятия охватывали очень небольшой контингент лошадей (около 10 % всего половья в стране), сосредоточенных в хозяйствах помещиков и зажиточного крестьянства. К середине XVIII в. для обеспечения лошадьми тяжелой кирасирской кавалерии, получившей широкую известность не только в России, но и во всей Западной Европе, было открыто 10 военных конных заводов, в каждом по 400 кобыл. В числе этих заводов в 1740 г. был основан знаменитый в свое время Ямпольский военный конный завод в б. Черниговской губернии, где все поголовье кобыл и жеребцов относилось к породам Западной Европы. Во второй половине XVIII в. появилось большое число частновладельческих конных заводов, среди которых был и крупнейший Хреновской завод, созданный в 1775 г. А. Г. Орловым-Чесменским. На 1 января 1917 г. в России насчитывалось всего семь государственных и 9265 частных конных заводов, в подавляющем большинстве представленных небольшим количеством племенных кобыл и жеребцов рысистых, верховых или упряжных пород.

Основная масса лошадей (свыше 84 % всего поголовья в стране) принадлежала крестьянам. Следует отметить, что в 1798 - 1799 гг. были открыты первые пять случных конюшен с 14 - 20 жеребцами в каждой. Но они просуществовали очень недолго. Позднее (1844 - 1849 гг.) были организованы 24 земские случные конюшни, содержавшие до 60 жеребцов в каждой, но их количество вскоре было сокращено. Несмотря на плохую организацию работы земских случных конюшен и их недостаточное количество, зажиточным крестьянам Воронежской, Владимирской, Тамбовской и некоторых других губерний удалось улучшить качество лошадей. Империалистическая и гражданская войны нанесли большой ущерб коневодству нашей страны, численность лошадей значительно сократилась.

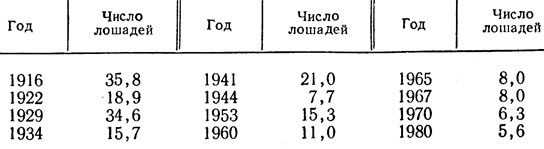

После Великой Октябрьской социалистической революции началось восстановление народного хозяйства СССР, в том числе и коневодства. Основываясь на подписанном 19 июня 1918 г. В. И. Лениным декрете "О племенном животноводстве", все лошади, имеющие племенную ценность, были собраны в государственные хозяйства. Уже к 1929 г. поголовье лошадей в СССР увеличилось до 34,6 млн. голов (табл. 1).

1. Динамика численности поголовья лошадей в СССР, млн. голов (данные ЦСУ)

Были приняты меры по улучшению работы конных заводов, коневодческих ферм и ипподромов, устранению обезлички в использовании лошадей в сельском хозяйстве и на транспорте, организованы государственные племенные рассадники (госплемрассадники). В стране не только увеличилось количество лошадей, достигшее к 1941 г. 21 млн. голов, но и улучшилось их качество. Мероприятия по улучшению коневодства осуществлялись через государственные конные заводы, госплемрассадники, государственные заводские конюшни, племенные коневодческие фермы колхозов и совхозов.

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) коневодству нашей страны вновь был нанесен большой ущерб, во временно оккупированных районах было уничтожено и угнано свыше 7 млн. лошадей. Еще до окончания Великой Отечественной войны партия и правительство СССР приняли постановление о развитии коневодства, которое активизировало работу по восстановлению поголовья лошадей в стране. Необходимо отметить, что как в довоенные, так и особенно в послевоенные годы повседневную заботу о развитии отрасли в стране осуществлял и большую конкретную помощь оказал С. М. Буденный.

На начало 1946 г. поголовье лошадей в СССР составляло всего 10,7 млн. голов, но уже к 1953 г. оно было доведено до 15,3 млн. К этому времени в нашей стране значительно возрос уровень технического прогресса, обеспечивший почти полную механизацию основных энергоемких работ не только на транспорте, но и в сельском хозяйстве. Сильно сократилась потребность и армии в лошадях. Естественно, все это не замедлило сказаться на динамике численности конского поголовья СССР.

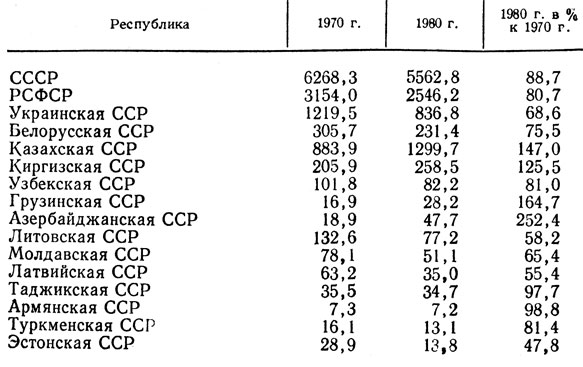

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в последние годы замедлилось сокращение численности лошадей в СССР, а в отдельных союзных республиках наблюдается стабилизация или даже увеличение количества их. Из этого следует, что растущие потребности народного хозяйства ряда республик в энергетике целесообразно удовлетворять за счет сочетания механических двигателей с живой тягловой силой, то есть в современных условиях высокомеханизированного производства лошадь не утратила своего значения.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в 1981 г. рассмотрели вопрос о мерах по развитию коневодства. Отмечено, что в ряде республик со стороны колхозов, совхозов, районных и областных сельскохозяйственных органов было ослаблено внимание к вопросам развития коневодства, вследствие чего ежегодно необоснованно сокращалось поголовье, уменьшалось количество коневодческих племенных ферм, снижалась требовательность к улучшению породных качеств лошадей, слабо контролировалась сельскохозяйственными органами племенная работа. Во многих хозяйствах для перевозки грузов на короткое расстояние или работы на небольших земельных участках используют вместо лошадей тракторы и автомашины, что экономически невыгодно. Было также отмечено недостаточное внимание к развитию продуктивного коневодства, конного спорта и туризма. Советский Союз мог бы значительно увеличить экспорт племенных и мясных лошадей, спрос на которых растет. Ставятся задачи - увеличить поголовье лошадей, улучшить их воспроизводство и рациональное использование на сельскохозяйственных и транспортных работах, Установлен план выращивания жеребят в хозяйствах и сдачи в порядке государственных закупок лошадей для убоя на мясо. В соответствующих зонах РСФСР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР и Таджикской ССР предусмотрены развитие мясного табунного коневодства, организация крупных специализированных коневодческих совхозов и ферм мясного направления, а также ферм по производству кумыса. Разработаны меры по усилению материальной заинтересованности работников, обслуживающих лошадей.

2. Динамика численности поголовья лошадей в колхозах и совхозах нашей страны за период с 1970 по 1980 г., тыс. голов (данные ЦСУ)

В целях дальнейшего совершенствования существующих и выведения новых пород, линий и семейств намечены мероприятия по улучшению селекционно-племенной работы в коневодстве, а также расширение научных исследований по профилактике заболеваний и лечению лошадей. В ближайшие 10 - 15 лет развитие отечественного коневодства будет идти в племенном, рабоче-пользовательном, спортивном и продуктивном направлении.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что непрерывно растущая оснащенность колхозов и совхозов машинами, в том числе тракторами и автомобилями, не исключает целесообразного сочетания механизации с использованием живого тягла - лошадей. Опыт колхоза "Жовтень" Таращанского района Киевской области, колхоза имени В. И. Ленина Рыбновского района Рязанской области и некоторых других показал, что использование лошади вместо тракторов и автомобилей для обработки индивидуальных земельных участков колхозников и рабочих, а также с целью перевозки небольших грузов на короткие расстояния безусловно выгодно для хозяйства, не говоря о достигаемой экономии горючих и смазочных материалов, чего в условиях растущего в мире энергетического кризиса нельзя не учитывать.

Несмотря на резкое уменьшение численности поголовья лошадей в период с 1953 по 1981 г., работа по улучшению их качества продолжалась в 103 государственных конных заводах, на племенных коневодческих фермах и ипподромах. Только в послевоенные годы было завершено выведение 12 новых пород и породных групп лошадей. Советские мастера высшей школы верховой езды (Сергей Филатов, Елена Петушкова) на лошадях отечественных пород завоевывали золотые медали на чемпионатах Европы и мира.

На международных аукционах племенных лошадей большим спросом пользуются представители таких отечественных пород, как ахалтекинской, терской, буденновской, украинской верховой, орловской и русской рысистых, которые очень дорого ценятся. Так, питомец Терского конного завода арабский жеребец Песняр был продан на международном аукционе 1981 г. за 1 млн. долларов. Следует отметить, что в теорию и практику отечественного коневодства большой вклад внесли работы советских ученых: члена-корреспондента АН СССР профессора П. Н. Кулешова (1854 - 1936), члена-корреспондента ВАСХНИЛ профессора В. О. Витта (1889 - 1964), профессора Н. А. Юрасова (1881 - 1936) и многих других.

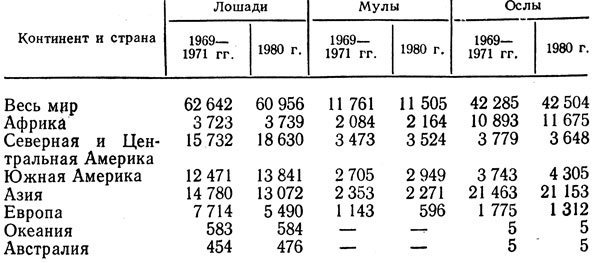

Численность лошадей в мире, на континентах и в некоторых странах. В XX в. в связи с бурным ростом электрификации и механизации процессов производства в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте численность лошадей в мире подверглась вначале значительному сокращению, затем наблюдалась тенденция к стабилизации поголовья. В последние 10 лет продолжает уменьшаться численность лошадей в большинстве стран Европы, а также Азии. Стабилизировалось конское поголовье в Африке, Австралии, а на обоих Американских континентах она даже увеличилась (табл. 3).

Около 75 % поголовья лошадей находится в северном полушарии Земли. Основная масса лошадей размещена между 30 и 60 ° северной широты, где сосредоточено около 65 % всех лошадей. Почти 80 % всего конского поголовья представлено аборигенными и лишь около 20 % - специализированными культурными породами. Обращает на себя внимание тот факт, что численность ослов и мулов на земле подверглась меньшим изменениям, чем лошадей. Свыше 85 % ослов и мулов разводят в зоне тропиков и субтропиков, а верблюды распространены на узкой территории земного шара, между экватором и 35° северной широты.

3. Численность лошадей, мулов и ослов на континентах, тыс. голов (по данным ФАО)

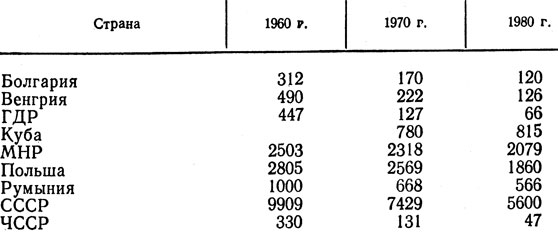

Что касается стран - членов СЭВ, то здесь также произошло значительное сокращение численности лошадей (табл. 4).

4. Поголовье лошадей в странах - членах СЭВ, тыс. голов

Специфические условия интенсификации хозяйств этих стран по-разному отразились на динамике поголовья лошадей, что видно из приведенных данных. Однако уменьшение количества лошадей в социалистических странах сопровождалось улучшением коннозаводской работы и увеличением экспорта верховых и спортивных лошадей. Чистокровные арабские лошади из Польши, а так-же полукровные венгерские пользуются большим спросом на международных аукционах.

Как уже отмечалось, наибольшим конским поголовьем в 1980 г. располагали Соединенные Штаты Америки. Возрастание конского поголовья в США происходит за счет увеличения численности быстроаллюрных лошадей, широко используемых на скачках и бегах, для прогулочной езды верхом и в упряжи, для конного туризма, конных игр и конноспортивных состязаний. В последние годы лошадь получает более широкое применение в хозяйстве и в быту американцев в связи с нарастающим энергетическим кризисом в капиталистических странах. Численность тяжелоупряжных лошадей и мулов в США сокращается, а чистокровных верховых - заметно увеличивается, чему благоприятствует развитие ипподромов в этой стране. Создана своеобразная "ипподромная индустрия". Владельцы ипподромов, скаковых конюшен и коннозаводчики превратили бега и скачки в своеобразную форму бизнеса, получая огромные доходы.

Сходная тенденция в развитии коневодства отмечена и в таких странах, как Англия, ФРГ, Италия и Франция. Иная картина в развитии коневодства наблюдается в Аргентине, Бразилии, Мексике и ряде других стран, где уровень научно-технического прогресса не столь высок и роль лошади в народном хозяйстве продолжает оставаться стабильной.

Для многих стран, в том числе и для СССР, большое значение имеет продуктивное коневодство. Поэтому внимание к этой отрасли животноводства и ее дальнейшему развитию усиливается. Производство конины в 1980 г. во всем мире составило около 600 тыс. т, а на отдельных континентах - следующее количество: в Африке - 56 тыс. т, в Северной и Центральной Америке - 249, в Южной Америке - 91, в Азии - 118 и в Европе - 164 тыс. т. Среди европейских стран большим потреблением конины выделяются Бельгия (до 25 тыс. т в год), Франция и Италия. Больше, чем Бельгия, импортирует и потребляет конину Япония. Важнейшими экспортерами конины являются СССР и Аргентина.

Большую перспективу развития имеет не только мясное, но и молочное коневодство. Для народов ряда стран кумыс, приготовляемый из молока кобыл, является национальным напитком.

|

ПОИСК:

|

© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://konevodstvo.su/ 'Konevodstvo.su: Коневодство и коннозаводство'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://konevodstvo.su/ 'Konevodstvo.su: Коневодство и коннозаводство'