Третья часть. Железный посыл

1

Драгоманова в порт приехала провожать старушка, его жена. Она тыкалась ему в плечо и повторяла: "Женя, побереги себя! Женя..." Драгоманов возвышался перед ней молча, навытяжку.

Мы ждали погрузки. Ростовские вагоны с лошадьми уже были пригнаны в порт. Польский корабль-скотовоз стоял у причала. Английский торговый агент находился на месте. Но мы не понимали друг друга - переводчик еще не пришел.

Условились встретиться в семь утра: договоримся о последних деталях - и в путь! Но переводчика все не было. Агент вышагивал по дебаркадеру с важностью, однако видно было, что нервничает, опасается, как бы не пришлось оплачивать простой судна. И правда, постукивая пальцем по часам, капитан говорил:

- Панове, панове, отваливать самый час! План! Ведь у нас такой же социализм, как и у вас...

Драгоманов сказал:

- Моменто, товарищи и господа!

Взял трубку. И когда в трубке хрустнуло, спокойно спросил:

- Ты спать еще долго будешь?

И, не дожидаясь ответа, трубку повесил. Действительно, вскоре явился малый, видно, что вскочивший с постели, наспех умытый и едва причесанный. Он заговорил с агентом с места в карьер. Быстро-быстро. По-свойски. Так, будто знают они друг друга уже давно. Тысячу лет. Будто он ему сват, брат, отец родной. О чем они говорили, кто знает! Но со временем можно было разобрать такие слова: "Шейкс-пир, Пушкин энд Достоевский". Произносили они их одинаково, очень старались, закидывая головы вверх, будто лошади от жесткого повода.

Драгоманов молчал. Что же это он? О чем они? Нам же уточнить нужно...

Драгоманов наконец сказал малому:

- Спроси, тара наша или ихняя?

Переводчик остановился, помолчал, а потом воскликнул:

- О дьявол! Забыл, как по-английски "тара"!

Агент смотрел на нас, выкатив глаза. Потом сам догадался, о чем речь.

- Боксы, боксы! - затараторил он.

И показал жестами, что боксы, то есть погрузочные ящики для лошадей, берет на себя фирма. Дела! Ждали толмача два часа, а теперь объясняемся, как дикари, руками.

- Ты что, знаешь этого агента? - спросил я у переводчика, потому что очень уж по-свойски они беседовали.

- В первый раз вижу...

Но вот портовый кран взмахнул стрелой и двинулся по рельсам к борту корабля. Первый бокс с лошадью повис над палубой. Старушка стояла, закинув голову и глядя, как ее Женя испытывает процесс погрузки вместе с лошадью. Драгоманов сам поднимался и опускался в трюм, на твиндек*, с особо нервными жеребятами.

*(Межпалубное пространство.)

Затем начал грузиться Фокин, тот самый, знаменитый кучер Фокин, что ехал на тройке по Бродвею. На этот раз тройка его отправлялась вместе с нами в Англию, потому что на открытии торгов должен был быть показ национальных реликвий.

Тройка

- Как же ты, Вася, на тройке по Бродвею-то ехал? - однажды я у Фокина спрашивал.

- Очень просто, - отвечал он со своим волжским "о". - Только тронул, все машины замерли, а потом мне гудками салют сделали.

Процедура с ним была - документы оформлять.

- Расписывайся, Вася, - велел начальник кадров.

Тут великий Фокин побледнел, потом у него на лбу пот выступил, он сдвинул свой кучерской картуз на затылок и, чуть язык не высунув, стал выводить буквы.

- Вот, - даже с каким-то отчаянием говорил тем временем начальник, - так каждый раз. Вчера человек из Бомбея прилетел, сегодня в Лондон отправляется, а роспись свою поставить не может. Н-нет, надоел мне этот стародедовский стиль на облучке. Я думаю о том, чтобы человек с высшим образованием, да еще со знанием языков, за вожжи взялся. А тебя, Вася, предупреждаю, если ты к следующему разу грамоте не научишься, оставлю дома! Предупреждаю!

Но, должно быть, начальник и сам понимал слабость своих угроз, потому что запросы на Фокина приходили на таком уровне, что дома его оставить было просто невозможно. Фокин ездил на коронации, президентские выборы, один раз даже на чей-то национальный траур. Его тогда вызвали телеграммой за несколько часов до начала церемонии, да еще дома застать не могли, он куда-то в поле выехал тренировать свою тройку, так что буквально из-под Юрьева-Залесского оказался он в Копенгагене, откуда транзитом должен был следовать на самолете "Люфтганзы" еще куда-то, с пересадкой в Мадриде.

- Как же ты, Вася, выжил? - я его спрашивал.

- А возле лошадей, - заокал он, - я не пропаду. От них я ни на шаг и - спокоен. С лошадьми везде и почет и дорога. Тогда у Форда я работал (он начинал парад автомобилей, причем в экипаже, в котором нашего Лебедя ещё в четвертом году на Чикагской выставке показывали), так мне предлагали: "Мистер Фокин, может, в театр или на Майами-Бич вас свозить?" Я говорю: "В театр лошадей с собой не поведешь, так что уж лучше я дома отдохну".

- Ну как он вообще?

- Форд-то?

Фокин махнул рукой:

- Скуповат. На овес не допросишься.

Спрашивал я у него и о том, как же это он без малейшего образования остался? Он ответил без объяснений: "Война". Ну а что до людей с высшим образованием, там ведь с кучерским образованием другого Фокина все равно не найдешь. И сейчас, на погрузке, невооруженным глазом видно было, что за Фокин. Помните, в сказке:

Но дорогой, как на смех, Кони с ног их сбили всех, Все уздечки разорвали И к Ивану прибежали.

Так и фокинская тройка грузчикам и на арканах не давалась. Но вот он сам свистнул и - "кони пляшут трепака". Это был человек с таким уникальным прирожденным чутьем к своему делу, что "образовывать" его просто нечего.

Следом за тройкой грузили пару призовых рысаков, с которыми ехал известный наездник, любимец публики Вукол Эрастович Р. Называть я его полностью не стану, хотя ничего плохого говорить о нем не собираюсь, но человек он знаете какой...

- Любезный, - окликнул он переводчика, - скажи-ка мне, любезный, ты языками какими владеешь?

Переводчик, по обыкновению своему, вопроса сначала не понял, а потом сказал:

- Английским.

- И это все? - продолжал свои вопросы Вукол Эрастович.

Переводчик опять не сразу понял, но все-таки спустя немного сказал:

- Ну, по-французски, если нужно, смогу, пожалуй, объясниться.

- А немецкий?

- Вот немецкий ни слова не знаю.

Р., услышав это, такое лицо сделал, что переводчик просто всполошился:

- Но английский - свободно, свободно, вы знаете...

- Что ж, английский, - сказал Р., - один английский! В мое время молодые люди все, абсолютно все, языки знали как свои пять пальцев.

Переводчик стал перед ним просто извиняться за свой один только английский язык.

- Ну ничего, что ж делать, - отвечал Р. таким озабоченным тоном, будто языки для нас были главное, будто он сам в Англию отправлялся не на Королевский Приз ехать, а в Организации Объединенных Наций речь держать, - ладно, сойдет, как говорится.

Переводчик ожил. Между тем Р. ему сказал:

- Прошу тебя, ты меня очень одолжишь, если попросишь агента, - надеюсь, по крайней мере, на это запаса слов у тебя хватит, - чтобы он пива мне в каюту поставил.

Переводчик уж приналег на агента по-свойски, говорил "Шейкс-пир", еще чего-то говорил, и в конце концов, видно, перестарался. Пришел к Вуколу Эрастовичу и доложил:

- Агент хочет знать, вам Гиннес, Лайт или Медиум?

- Э, друг, - поморщился Р., - тебе самому, кажется, переводчик нужен. Ты и простого человеческого языка понять не можешь. Я же сказал тебе, сказал: "Пи-ва, пива мне! Понял?"

- Панове, на борт! Панове! - позвал тут, однако, старпом. - Через минуту отваливаем.

Делая буквально последний шаг по дебаркадеру, я вдруг услышал рядом голос, показавшийся мне знакомым.

- У вас просто настоящий конный ковчег.

Я обернулся и увидел, что это фельдшер, тот самый, что в горах нам дорогу показывал и в столицах не бывал. Он сопровождал лошадей с завода.

- Ну как, посмотрели теперь метро? - спросил я.

- Да нет же, - отвечал он, - от лошадей как же отойдешь. А у вас ковчег: все виды лошадей имеются.

- Па-нове! - еще раз позвали нас с корабля.

В сутолоке мы и не заметили, как оказались в море. Однако не до моря нам было, а в пору к берегу вплавь добираться обратно. Доктор документы забыл. Или он их выправить не успел. Короче, лошади наши теперь плыли вроде как беспаспортные. Со временем, конечно, все на торги пришлют, и сейчас он на таможне на своей договориться сумел, а вот что будет, когда в Англии ветосмотр явится и скажет: "Поезжайте домой!"

2

Вас интересует, наверное, как чувствуют себя в море лошади? Но вы бы лучше посмотрели на нас! Все, все полегли до единого: море, едва только покинули мы порт, поднялось дыбом и пошло нас кидать, как игрушку.

- Должно, кто-то из матросов на берегу за ночь не заплатил, - сквозь зубы сказал боцман.

- Да так, примета есть: не заплатил моряк за постой, с него в море взыщется.

- Как это?

- Ох, это не матрос, - сквозь зубы стонал Драгоманов, - это доктор документы забыл.

Серая пелена кругом, седые валы, а внутри, в душе, уж такая муть, что хоть наизнанку выворачивайся. Фокин лег мертвым телом. Он, надо сказать, так, до берега британского, и не вставал. Он вообще страдал морской болезнью на всех видах транспорта, и сухопутных и воздушных. Его мутило в самолете, на автобусе у него кружилась голова.

- А на пролетке, Вася, как же ты сидишь?

Но он только приподнял голову, взглянул на нас глазами затравленной овцы - и ни слова.

Зато Вукол Эрастович не умолкал. Он да переводчик причала, кажется, и не покидали. Шторм, от которого сам пан капитан помрачнел, на них не оказывал ровно никакого воздействия. Вукол Эрастович размышлял вслух, а переводчик не отрываясь просто в рот ему смотрел, ловя каждое слово.

- Былое время, - говорил Вукол Эрастович, - ах, былое время!..

А переводчик в ответ на это вздыхал так, что слышно было даже сквозь рев волн и гул всех четырех дизелей, которые, напрягаясь до последней степени, старались выгрести против осатаневшей стихии.

- Пиво, - вещал Эрастыч, - пиво было такое, что вам уже не пить больше такого. Впрочем, хорошо бы капитан и этого еще нам отпустил. Оно ничего, оно мне на память приносит былое. Похоже на пиво братьев Буренковых.

- Зачем ты эту контру в Англию везешь? - поинтересовался у Драгоманова капитан.

- Мастер, - отвечал Драгоманов.

Но в эту минуту отворилась дверь, и с порога закричал матрос:

- Панове, ваши лошади околевают!

И мы поползли. Говорю это буквально. Вообще море заставило нас испытать на себе силу слов, которые мы все произносим, однако не очень в них верим. Шторм, что такое шторм?

Едва только мы высунули нос на палубу, чтобы спуститься в трюм, как волна высотой с дом встала над пароходом и рухнула на эту самую палубу.

- У борта не сметь показываться! - не своим голосом закричал на нас капитан. - В прошлый раз у нас стивидора к чертям смыло.

- Как это к чертям? - тоже не совсем своим, уверенным голосом переспросил Эрастыч, забывая узнать, а что значит "стивидор". - Каким чертям?

- Морским.

- И... и?

- Ну, человек за бортом. Дали полный стоп вкруговую, маневр такой, возвращающий судно в точности на прежнее место; да где там... Прежде чем он за борт попал, его, наверное, о лебедки стукнуло. А вы сами видите, что за сила. У меня один раз на палубе контейнер в сорок тонн оторвало и пошло метать по всему судну, как игрушку.

- Часто это бывает?

- Бывает... Однажды полный пароход пацюков вез, так ни одного в живых не осталось. Всех в шторм побило.

- Каких пацюков? - решил все-таки выяснить Эрастыч.

- Кабанчиков, свиней то есть... Привез готовую тушенку.

"Человек за бортом", "полный вперед" - так вот слышишь, читаешь, а попробуй-ка лицом к лицу, когда это не слова, а шаг-другой - и кипящая пропасть. Однако что же делать, там, в трюме, - лошади!

Мы поползли. Первым, как и полагалось, в трюм спустился доктор, за ним - Драгоманов, потом мы с Эрастычем, а переводчика еще волной обдало.

- Представьте себе, молодой человек, что вы пересекаете экватор, - сказал ему Эрастыч.

В трюме было конное царство. По всему пространству, едва освещенному фонарем, мечущимся у потолка, видны были конские морды. Как по команде, повернулись они в нашу сторону и только что не сказали: "Что же это вы с нами делаете?!"

Доктора, как только выпустил он из рук перила, метнуло в сторону и ударило о какой-то крюк.

- Хорошо, да маловато тебе, - прошипел Драгоманов.

Доктор отдышался и пополз дальше, выискивая среди лошадей особо павших телом и духом. Но мы ведь тоже оторвать рук от перильцев были не в силах.

Наконец нашли мы доктора возле молоденькой кобылки, повисшей задними ногами на перекладине. Видно, она стала от страха биться и застряла. При хорошем ударе волн у нее могла оторваться вся задняя часть туловища. "Кобылка-то ценная, - простонал Драгоманов, - дочь Памира". Конечно, это не сорок тонн, а килограммов четыреста, но это же не ящик, а живой вес! Арабы говорят, что у лошади четыре части тела широкие - лоб, грудь, круп и ноги; четыре длинные - шея, плечо, ребра, голени; четыре короткие - спина, бабки, уши и хвост. Мы эти усилия так и распределили по этим частям. На каждого пришлось по одной длинной, одной короткой и одной широкой.

Высота - 4.200 метров. Памир

- Товарища переводчика притиснуло, - сообщил Эрастыч.

- Не суйся, куда не просят, - сказал ему Драгоманов, когда мы достали его, слегка испуганного, из- под лошади.

Мы двинулись с осмотром дальше. Следующий, обнаруженный доктором случай был много сложнее: лошадь села на ноги. Это так говорится. Это отек конечностей. И лошадь, действительно не в силах стоять, оседает. Причина - опой. Но как это получилось - кто знает? Может быть, на погрузке жеребенок разнервничался, взмок, а ему, потному, моряки по неопытности дали воды. У лошади механизм такой, что сердце едва справляется со своей работой.

Работа

По сравнению с мощью всего организма сердце у лошади оставляет желать много лучшего. Особенно боится оно воды - лишней и не вовремя. Выход при этом один - пускать кровь, чтобы облегчить работу живого "насоса".

Нас кидало и швыряло, будто мы были клоунами в цирке. Доктора нам удалось кое-как привязать канатом над лошадью. "В крайнем случае, - заметил ему Эрастыч, - если неприятности по работе будут, пойдешь акробатом". Сами же мы старались изо всех сил удерживать лошадь в одном положении. Сверху доктор, как индеец, целился ей в вену шприцем. Наконец он ударил. Из-под иглы брызнула темная струя, залившая светло-серую шерсть.

- Держи, м-мерзавец! - закричал Эрастыч на переводчика, который все никак не мог поймать эту струю горлышком большой колбы.

- Тебя, - сказал между тем Драгоманов доктору, когда мы его уже отвязали, а лошадь спокойно переступала ногами, - либо утопить, либо шкуру с живого спустить, было бы абсолютно не жаль, но на всем нашем коневодстве лошадей тогда некому будет лечить.

- Дело знает, - подтвердил Эрастыч, у которого похвалу, кроме как в его же собственный адрес, на веревке не вытащишь.

Да, это редкость, знающий дело, а не просто при деле находящийся. Таких-то довольно! Нет, знающий дело - чувствующий лошадь, как самого себя.

После врачебного обхода, или, я бы сказал, прополза, мы устроились там же, в трюме, на кипах сена. Стоны, храп, кровь - это было позади, и казалось, море буйствует уже не так дико. Но капитан по-преж- нему был мрачен, валы высоки, барометр низок. На вахте, как на картинке, стоял старпом и, глядя в бинокль, говорил, будто в книжке:

- Так держать!

3

Перевели мы дух только в Гамбурге, который был первой стоянкой на нашем пути. Пароход встал под погрузку. В трюм начали опускать автомобили, а на палубу ставить цистерны, на которых были таблички с указанием: "При температуре воздуха свыше двадцати пяти градусов бросать за борт".

- Вы, молодой человек, не путаете? - спросил Эрастыч у переводчика, который и прочел нам эту надпись.

- Узнайте у капитана.

Но капитану было не до нас. Портовые краны вдруг замерли, прекратили свой визг лебедки, один "паккард" так и повис над трюмом - ни одного грузчика не осталось на погрузке.

- Забастовка, панове, забастовка, - твердил обеспокоенный капитан.

Тоже вот, слово слышали, и вдруг, пожалуйста, забастовка!

- Вы и не представляете себе, что это такое, - говорил капитан. - Это по меньшей мере две недели ни одна рука к нашим грузам не прикоснется. А мне по плану за эти две недели нужно сходить в Абердин за шерстью и гусятиной и идти к Бейруту.

- Чем же они недовольны?

- Да не они это именно, а весь профсоюз объявил забастовку - и баста! Солидарность - понимаете?

- Идем, - вдруг сказал Драгоманов переводчику и решительно направился к грузчикам.

- Но я по-немецки ни слова, - пролепетал переводчик.

Дармоед, - определил его Эрастыч.

Махнул Драгоманов рукой и один спустился на причал. Бригадир грузчиков (он-то и называется стивидор) стоял неподалеку у крана.

- Нихтс гут, - ветер донес слова Драгоманова. - Нах Лондон. Пферде! Пферде!

И краны задвигались. "Паккард" пропал в трюме. Палуба ожила. Через час погрузка была окончена. Грузчики попросили только разрешения посмотреть лошадей.

Вместе с ними спустились мы в наш конный ковчег. Вошли они не сразу, а совсем, как наши стрелочники, только не снизу, с путей, а сверху, через люк, стали всматриваться в затерянный мир. Потом один за другим стали нащупывать ступени. "О, рейзенд! - раздались басовитые голоса. - Майн херц! Даст ист лебен"*.

*("О прелесть! Сердце мое! Вот это жизнь!" (Нем.))

- Что они говорят? - спросил переводчик.

- А ты не видишь? - сказал Эрастыч, указывая на грузчиков.

Один старался скормить лошадям свой завтрак, другой обхватил жеребенка руками за шею и спрятался лицом в гриве.

- Травить носовой шпринт! - тем временем звучало на судне по радио. - Поднять дек! Корабль выходит в море!

И это был голос самого капитана.

* * *

Волны трясли пароход. Фокин которые сутки подряд не мог принять пищи ни грамма. Вукол Эрастыч с переводчиком непрерывно вспоминали былое, - все находились на своих, уже привычных для нас местах, когда вдруг раздалось опять, будто по книге: "Земля!"

- Земля, Панове! - говорил старпом. - Подходим до Альбиону!

Мы побледнели. Сейчас настоящая буря и начнется, когда придет таможня и ветосмотр.

- Что это вы приуныли, панове? - спросил капитан. - Уже ностальгия? Рановато, хотя столь же нормально, как морская болезнь. Но обычно ностальгия начинается через неделю.

- А у нас, - сказал Эрастыч, - как таможня придет, так сразу и начнется.

- Что вам таможня, - отозвался капитан. - Формальность! Вы же не везете контрабандой наркотиков?

- Наш доктор приготовил кое-что покрепче этих жалких наркотиков.

Между тем Драгоманов молча, с лицом суровым и с песней: "На рысях на большие дела..." брил переводчика. Потом он стал повязывать ему галстук.

- Вы его женить тут собираетесь? - обратился к нему Эрастыч. - Или же по православному обычаю напоследок приодеться решили. Так, вероятно, нам всем надо белье сменить, прежде чем мы все, так сказать, публично... Вы меня понимаете?

Пыхтя, подвалил к нашему борту катер с блестящими медными поручнями и столь же блистательными улыбками на лицах таможенных чиновников.

Капитан их приветствовал, а они спросили то, что и без перевода понятно:

- Документы на груз?

Тут Драгоманов как с цепи спустил бритого и при галстуке переводчика. Принял этот малый примерно в тридцать, а с поворота пустил вовсю - так чесал он языком. На финишной прямой он уже работал в хлысте. Он и по ребрам бил, и в пах доставал. Он, чувствовалось, лупцует с обеих рук.

- Пушкин, - говорил он, - Шейкс-пир энд Достоевский!

Самый старший из англичан сел к столу и снял фуражку, обнажив поросяче-розовую лысину. Даже в капитанской каюте стало как бы светлее. Другие же, напротив, вытянулись, как на похоронах. Потом старший поднялся и сказал: "Идем!" Опять спустились мы в трюм.

Грузчики Гамбурга лошадей обнимали. Таможенники Лондона встали перед лошадьми на колени.

После всего Драгоманов мне сказал:

- За это его и держу: слово знает!

Слово я и сам могу сказать, поэтому я поинтересовался у переводчика, чем же это он англичан до слез довел? А он в самом деле подтвердил:

- Главное - найти точное слово. Затем сделать единственно верную фразу. Большую часть можно опустить. Подразумеваемое действует так же сильно, как сказанное...

- Да, - подтвердил Эрастыч, - я такой рецепт знаю, читал. Одна восьмая с водой и со льдом. Но я предпочел бы семь восьмых на глоток воды, а льда вовсе не нужно.

4

Едва мы успели коснуться берега, как нас окружили газетчики. Вопросы были обычные: "Трудно ли выбраться из-под "железного занавеса"?" и "Нравится ли

вам "свободный мир"?" Но потом меня попросили поговорить с редактором скакового отдела известного спортивного журнала.

Это был уже немолодой человек, спокойный, семейный, видевший все, что следовало видеть на скачках за последние тридцать лет. Ему достаточно было напомнить, как он уже подхватывал: "Ну да, в последнем повороте Люциано подходил к вам, но вы сделали поразительный рывок". (Это тогда, на Кубок Европы.)

Знаком он был со многими знаменитыми писателями, интересовавшимися скачками, дружил с Хемингуэем, а с Фолкнером даже сотрудничал, составляя отчет о Дерби в Кентукки за 1955 год, когда абсолютный фаворит Нашуа, от Назруллы, ко всеобщему изумлению, проиграл.

В этом человеке самое интересное было - это стремление понять другого. Видно это было хотя бы по тому, что иногда он честно говорил: "Этого понять я не могу".

Он меня спрашивал:

- Как же у вас скачки существуют без рекламы по телевидению?

Как мог, я старался объяснить, но он продолжал:

- А тотализатор у вас есть?

- Да, но с ним борются.

- И у нас то же самое. Но мы говорим: тот, кто азартен, все равно будет играть!

- Нет, у вас другое. У вас скачки - большой бизнес, а у нас чисто племенное дело.

- А средства?

Я объяснял. Он вздыхал:

- Трудно понять человеку со стороны.

Потом он спросил:

- Разрешите, личный вопрос?

Первое:

- Почему вы, советский жокей номер один, не приезжали до сих пор в Англию на скачки и сейчас приехали всего лишь на аукцион? Вы же победитель Кубка Европы, призер Вашингтонского Кубка и Триумфальной Арки, но в Эпсоме на Дерби не скакало от вашей страны еще ни одной лошади.

- Дерби - это Дерби. Воспитаем достойного участника - приедем. Но вы же, наверное, знаете, что трое- борцы наши удачно выступали в Англии...

- Н-не знаю...

- Как это может быть? Вы же эксперт по скачкам!

- Вот именно! Мое дело скачки, и никаких трое- борцев и конкуристов для меня не существует. Друг мой, вы не у себя дома. У нас каждый должен знать свое место. Что, трудно понять это со стороны?

И то же самое у нас с ним получилось, когда попробовал рассказать ему про лошадей, которых мы привезли на продажу.

- Это Джонс, - сказал он.

- Что Джонс?

- Джонс, редактор массового отдела, такими лошадьми занимается, а для меня их просто не существует. Перед собой я вижу турф (скаковой круг) и финишный столб. Если читатель спрашивает меня, что есть новенького и любопытного, я отвечаю ему всегда одной то же: турф и финишный столб. За это мне платят деньги. Только за это! За другую работу получают другие люди. Впрочем, вы сказали, что в Советском Союзе разводится несколько десятков различных конских пород. Но можно сказать, что № 1 - чистокровные скакуны?

- Понимаете, мы не нумеруем такие вещи. У нас популярны и рысаки...

Редактор изменился в лице:

- Прошу, больше ни слова об этом. Хорош бы я был, если бы шеф узнал, что я тут с вами беседую о рысаках. Это же наши злейшие враги! Слава богу, их в Жокей-клуб не допускают. Я не понимаю, как вы могли приехать в компании с кучером и призовым наездником.

- Трудно объяснить человеку со стороны.

- О, да! Это верно, хотя и грустно. Так вы сказали, что участие в Дерби - это для вас вопрос престижа, а вот Билл Шумейкер недавно заявил, что американцы и французы едут лучше англичан.

- Его право так думать. Сам он классный жокей, с идеальной посадкой и посылом. На лошади даже не сидит, а просто смотрится как еще одна естественная часть лошадиного тела. Так сидеть редко кто может. Ну, уж такая фигура человеку дана.

- Повезло: восьми месяцев родился, - сообщил редактор.

- Но заявление его, я бы сказал, чисто американское. Спрашиваешь у них: "Кто лучший?" Отвечает: "Я". - "Кто выиграет?" Опять: "Я". А ведь англичане Шумейкера обыгрывали. И я скакал с ним три раза, дважды в Америке и один раз во Франции: он был за мной сзади...

- Видите, понемногу вы усваиваете наш язык, - сказал редактор, быстро все записывая. - Как вы относитесь к идее Международного Большого круга?

(В каждой стране Большой круг - это основные призы на основных ипподромах, где принимают участие наилучшие лошади.)

- Идею эту мы поддерживаем. Хотелось бы, чтобы в этот Большой круг вошел и наш Приз Мира, который ежегодно разыгрывается в одной из столиц социалистических государств.

Журналист продолжал писать.

- Самое памятное событие в вашей жизни?

Рождение сына.

Он вскинул на меня глаза и улыбнулся:

Слушайте, с вами работать можно. Вы же прекрасно понимаете запросы нашего читателя. Прочите ли вы сыну поприще жокея?

Нет, он уже занимается борьбой.

- Проблема веса?

-Да, в мать пошел.

- Ве-ли-колепно...

- А вам можно вопрос? - обратился к нему переводчик.

- Ради бога.

- Хемингуэй какой был?

- С ним было очень трудно, когда он бывал не в духе.

- А Фолкнер?

- Совсем другой. Но и с ним было трудно. Провинциален, болезненно застенчив, что было, конечно, оборотной стороной самолюбия. В скачках ни тот ни другой не понимали ровным счетом ничего, хотя это не помешало им написать о лошадях прекрасные страницы.

Прощаясь, он сказал:

- Прошу вас, ни слова о том, что мы тут говорили с вами о рысаках.

В это время на дебаркадер прибыл конный автобус с надписью "Лошади Ротшильда". Эрастыч сразу угадал:

- От Веллингтона?

- О маэстро! - эхом отозвались конюхи.

Тут подбегает какой-то толстяк:

- Byколка!

Капитан говорит Драгоманову:

- Что я говорил, комендор?

Драгоманов молчит, а Эрастыч восклицает:

- Дядя!

Воняя сигарой и вытирая потный лоб, толстяк стал расспрашивать:

- Ну, Вуколка, как там наша Пальна? Чай, сожгли...

- Зачем же, дядя! Там по-прежнему конный завод, и я сам в нем тренером.

Лицо толстяка переменилось.

- А, стало быть, ты вроде Якова Ивановича*. П-предатели! Россию сгубили!

*(Яков Иванович Бутович - коннозаводчик, знаток породы, основатель Музея коневодства, который передал Советскому правительству и был назначен его первым смотрителем. Его питомец Ловчий был чемпионом Всероссийской сельскохозяйственной выставки в 1923 году. Сын Ловчего - Улов - стал чемпионом Всесоюзной выставки 1939 года. Сын Улова - Бравурный - был рекордистом 40-х, сын Бравурного - Бравый - рекордистом 50-х годов. Автор интересных мемуаров, друг выдающихся художников, Бутович был заметной фигурой на фоне артистической Москвы. Он упоминается в "Театральном романе" М. Булгакова и под именем Бурмина выведен в повести П. Ширяева "Внук Тальони".)

- А вы, дядя, - отвечал Эрастыч совершенно спокойно, - когда после бегов в Яре ночи прожигали и зеркала били, должно быть, спасали ее?

Дядя не ожидал, конечно, что племянник так резво примет и кинет его сразу корпусов на десять.

- Ну, брат, - пробормотал он, - ты, видно, приехал подкованный и по-летнему, и на шипы.

Чувствуя, что не попадает в пейс, толстяк взял на себя и сменил ногу, то есть сделал совсем другое лицо и начал не тем тоном.

- Вуколка, - почти прошептал он, - назови лошадок поприличней и цены, мне тут кое-кому шепнуть надо, за комиссию заплатят, а то ведь жить-то надо старику.

-Нам не жаль, - сказал Эрастыч, - но ведь лошади с молотка пойдут.

-Какая же фирма берет у вас? Васька, что ль, Выжеватов?

И как раз подъехал в автомобиле невысокий, очень гладко выбритый, средних лет человек и хорошо по- русски спросил:

- Что, ребята, укачало?

Наших лошадей сразу же начали выгружать и ставить в скотовозные фургоны с надписью "Wijewatoff".

- Пойдемте, ребята, - сказал хозяин, - по-нашему, по-русски, с дороги...

Приехали мы к нему в дом, он заговорил с женой по-английски, а она, улыбнувшись, сказала:

- Карашо!

Принесли поднос с бутербродиками.

- Э, Василий Парменыч, - возьми да скажи ему Эрастыч, - это не по-нашему!

- Так, ребята, забыл! - засуетился хозяин. - Все забыл! А вернее сказать, и не знал никогда. Мы в российско-английской торговле со времен Ивана Грозного. Все лес да лен, лес да лен. Потом отец прибавил пшеницу и шерсть. А я вот еще и лошадьми занялся. Но я что, я ведь ровесник революции, мне и года не было, когда мы уехали. Так что и здесь я чужой, и родины я не знаю. Так вот, торгую только.

И опять обратился к жене по-английски, и она принесла еще один поднос.

- Жить, ребята, - сказал Выжеватов, - будете здесь же, у меня на ферме. Я хочу сказать - в хозяйстве. Лошадей слегка подготовим, подработаем и - торги. Работать-то кто будет? Или тренера надо нанимать?

- Какого тренера! - сказал Драгоманов. - У нас одни крэки! Это победитель Кубка Европы, мастер- жокей, а это, вы же, наверное, знаете, - Р.

- А, племянник, - отозвался сразу Выжеватов, - ну, знаете, с дядей вашим сладу никакого нету. У нас тут, в землячестве, просто беда, или такое вот старичье, или же деписты* проклятые, а тоже в "русские" лезут, в "патриоты"! Но ничего, есть и стоящие люди, вы сами увидите!

*(Деписты - депатрианты, перемещенные лица времен второй мировой войны, среди которых немало предателей Родины, бежавших от возмездия.)

5

- Ты, Николай, - говорил мне Выжеватов, - не смущайся. Если скучно будет - скажи мне, я тебя на большие скачки свезу. Тут Манчестер рядом и Ливерпуль, тут, брат, все рукой подать. Это вам не Россия. В Эпсоме сейчас по сезону ничего нет, но если ты хочешь турф, то есть круг скаковой посмотреть, поедем, я свезу.

Но прежде нужно было, конечно, заняться делами. С утра начинали мы работать лошадей, которые за долгую дорогу успели порядочно одичать, а проще говоря, избаловались. У нас был форменный ковчег, конский заповедник, со всевозможными видами лошадей и езды. Фокин с доктором налаживали тройку. Вукол Эрастович приспособил себе в помощники переводчика, который раньше немного занимался в конноспортивной школе, а мы с Драгомановым готовили основное - молодняк на продажу. Сам я садился только на трудных лошадей, строгих и отбойных, а в большинстве ездили местные ребята - выжеватовские дети, которые не все, к сожалению, хорошо говорили по-русски. Были они, в общем, такие же дети, только вместо "наш" говорили "мой". В остальном они, как и наши, готовы были торчать на конюшне с утра до вечера и за счастье считали не только что поездить в седле, но хотя бы подержаться за повод.

Все вместе сходились мы иногда только за обедом и вечером, после уборки лошадей. Хотя Выжеватов и говорил: "Отдыхай, ребята, отдыхай, работа не волк, в лес не убежит", но хватка у него была хозяйская, и он следил, чтобы даром корм не проедали. Я бы не сказал, что работали мы больше обычного. Особенность заключалась в том, что работали беспрерывно. Я впервые испытывал это на себе. Прежде, когда мы за рубеж ездили, то мы были предоставлены самим себе и действовали по-своему - наваливались разом, а потом ехали в город. Но Выжеватов не гнал, он только не давал ни минуты сидеть сложа руки. Нередко мы говорим: "Ах, работа нервная!" Но тут было не то. Все вовремя и на месте, однако чувство такое, будто нервы наматываются на ровно и медленно вращающуюся катушку.

- Ну, - вздыхал доктор, - у меня уже началось это, как его, капитан говорил, ностальгия!

- Эксплуататор ты, Василий Парменыч, и больше ничего, - со своей стороны добавлял Эрастыч, - старорежимник!

- Ребята, ребята, - твердил между тем Выжеватов, - кончил дело, гуляй смело, а нам надо всю программу выполнить. Ведь торги на носу!

Ради рекламы до начала торгов назначены были бега и парад реликвий. А еще раньше получили мы приглашение на торжественный прием по этому случаю, и в билетиках было указано: "Просьба быть во время и в костюмах для верховой езды". Это тоже для рекламы решено было проехать с особой церемонией по улицам города.

- Нет, - сказал на это Эрастыч, - Вукол Эрастович Р. клоунствовать не станет.

- Брось, - отвечал ему Драгоманов, - просто ты верхом ездить разучился и трусишь.

- Что?! - поднялся наездник-маэстро. - Да я еще в утробе моей матери...

- Про утробу твоей матери и все такое прошлое, - поднялся и Драгоманов, - ты лучше вон кому расскажи! - Указал на переводчика.

Страшно побелел Эрастыч. Побелел и Драгоманов. Постояли они друг против друга, а вечером после уборки мы через стенку у конюшни (там же стены дощатые, не как у нас) слышали такой разговор:

- Драгоманов перед вами, разумеется, не прав, - говорил переводчик.

- Видишь ли, - говорил Эрастыч тем самым удивительно спокойным тоном знающего человека, каким объехал он вчистую собственного дядю, - Драгоманов был один раз в жизни передо мной так прав, что больше и требовать нельзя.

Я взглянул на Драгоманова. Хотел бы я и на них посмотреть, как они там, в кучерской, на мешках с овсом устроились. Но Эрастыч, видно, с мешка поднялся, и слышно было также, что щелкнул секундомер. Эта манера наездничья: вечно секундомер при себе держать и щелкать им, будто резвость своей жизни прикидывая.

- Мой отец, - произнес наездник, - прославленный Эраст Вуколыч Р. имел крупный призовой успех. Впрочем, ты это читал...

- Да, - подхватил переводчик, - в двенадцатом году на Полуночной Печали, на Хваленом. А Драгоманов?

- Драгоманов был конюшенным мальчиком у Винкфильда. Винкфильд скакал у Манташева, того, что привез из Англии Сирокко. С лошадьми Манташев безумствовал. Это и понятно. С бакинской-то нефти голова закружится. На аукционах он любые тысячи давал, а конюшню в Москве отгрохал с мраморными стойлами. Не конюшня, а музей искусств.

- Да, об этом и у Горького есть в одной его незаконченной пьесе. Я комментарий к ней составлял, и Вильгельм Вильгельмович помог мне найти источники.

- Потом вскоре прежние бега, как ты знаешь, закрылись, - продолжал Эрастыч. - Отец с братом выехали в Ростов. Собственно, попали они туда вместе с войсками. Не то что они за кого-то там были, а с лошадьми. Например, и Николай Черкасов, друг Куприна, в Париже очутился, что же он - белый? У него только камзол был белый. Его владелица с собой прихватила. Так и отец. Где бега, там и он. А бега в Ростове не прекращались тогда ни на один день. А если не бега, то скачки. А то верблюда запрягут - в самолет. У них самолет там на ипподроме стоял. Ведь раньше заместо аэродромов для полетов ипподромами пользовались, и один какой-то самолет застрял - без мотора. В этот беспомощный самолет запрягали они верблюда и - катанье. Угар! Тут Драгоманов взял Ростов. Все бежать. Брат отца...

- Эраст Эрастыч, тот, что на Зазнобе ездил?

- Нет, Вукол Вуколыч второй. Его ты не знаешь. Это имя у нас долго не произносили. Он с жеребцом Злой Гений отбыл в Турцию. Вообще, любил он двойные клички. Полуночная Печаль, Безнадежная Ласка - это все в его духе. Ну и Злой Гений. Пока они плыли, у жеребца ослабла мускулатура, и восстановить его до призовых кондиций было невозможно. Да и бега в Турции были только тараканьи. Но отец никуда не поехал. Остался. Я смутно помню, как ему мать говорит: "Подумай о детях!" Он отвечает: "Потому и остаюсь, что о них думаю". Бросил он все, переменил имя и простым конюхом устроился в одном дальнем конном заводе. Даже и не рысистого направления был завод. И вдруг приезжает туда Госконебракераж. Во главе - Драгоманов. Отец должен на выводке лошадей демонстрировать.

- Что же было?

Я сам же такой вопрос чуть было Драгоманову не задал. Эрастыч помолчал и ответил:

- И Драгоманов не узнал отца!

Еще помолчал и продолжил:

- Ну-ка, говорит, конюх... Это он отцу, с которым на конюшенном дворе каждый день здоровался... Поставьте нам этого жеребенка, как следует, безгривой стороной.

Я хотел было в это время взглянуть на Драгоманова, но он в сторону отошел.

- А верхом, - усмехнулся вдруг Эрастыч, - я ведь в самом деле ездить не умею.

- Как же это так? - воскликнул переводчик.

- Могу себе это позволить, - отвечал маэстро. - В моем деле для меня не осталось тайн. Все могу, все постиг. Все, что в силах человеческих, выиграл.

Он заговорил чужим, металлическим голосом:

- "На первом месте бег закончил Прыткий под управлением мастера-наездника Р., установив новый рекорд сезона".

- Бр-раво! - пробовал изобразить он и публику.

Видели бы вы, как совершает он круг почета перед клокочущими трибунами... Публика требует: "Мастера! Мастера!" Он всем своим видом как бы отвечает ей: "Извините, но ничего больше сделать для вас не могу". Или имел он еще обыкновение идти на проводке, поникнув головой, будто прося прощения: "Виноват, виноват, что так блистательно выиграл".

- Да, брат, - заговорил Эрастыч по-прежнему, обращаясь к переводчику, - всякую лошадь вижу я насквозь, не говоря уже о людях. Это даже скучно. Так что для разнообразия могу только мечтать научиться ездить верхом.

- Но раньше, раньше разве не учил вас отец... Разве не полагалось...

- Эх, - ответил неожиданно Эрастыч с раздражением, - ты все о прошлом вздыхаешь! А скажи ты мне, чего ты-то там потерял? Прежде такой, как ты, на лошадь вообще бы не сел. В Общество любителей верховой езды таких не допускали. В манеж Гвоздева на Смоленской, где теперь гараж, ходили люди попроще, но ты и до них бы не дотянул. Вообще спорт, тем более конный, таким был не по зубам! А сейчас тебе верховая езда сколько стоит?

Переводчик только усмехнулся. Эрастыч сказал:

- Вот именно!

- Но дело не только в деньгах, - не сдавался, однако, переводчик, - а как в конноспортивную школу попасть? Ездить же негде, просто ездить, без того чтобы думать о разрядах и рекордах.

И он опять вздохнул, вероятно, на этот раз уже о настоящем.

Действительно, строится конный спорт по чемпионам, и сделать верховую езду массовым развлечением пока мы не можем. А люди хотят сесть в седло.

Так что в этом случае вздыхал наш малый, по-моему, правильно, однако Эрастыч его поправил:

- Доступным конный спорт никогда не был. Всегда в чести, как бы в ореоле был - это да, но ведь большинству доставалась роль зрителей. Возле лошадей терлись, возле бегов или скачек. А собственно спортивной верховой ездой занималось преимущественно состоятельное офицерство. Вот и все. Толстой на что уж любитель поездить был, а ты сам знаешь, что у него за лошади были. Так себе. У отца он тогда торговал рысака от Ларчика...

- И что же?

-- В цене не сошлись. Кровную лошадь купить Толстому было не по карману. Или Пушкин. Ездил он верхом на самых настоящих маштаках (беспородные рабочие лошадки). Правда, Лермонтов держал лошадей приличных. Парадер или Черкес у него был, это, как отец говорил, все-таки лошади. Но у него бабка состояние имела.

- Это верно, - сказал и переводчик. - Шекспир, например, пешком ходил: лошади были тогда невероятно дороги. "Продают дома, поля, чтобы коня купить и идти в бой!" Это из "Генриха V".

- Ну вот видишь! А ты о былом вздыхаешь. Или ты говоришь: "Пропал прежний ипподром!" Конечно, пропал. Раньше не то, что в лицо или по камзолу, не говоря уже о посадке, а по кончику хлыста наездника от наездника отличить было можно. У каждого не просто своя посадка, а почерк в езде был. Но, в сущности, на этом дело и кончалось. Этим исчерпывался их кругозор. Возьми хотя бы самого Мельгунова-Яковлева...

- Наездник Крепыша?!* - так и ахнул переводчик.

*(Талантливейший русский наездник-самородок В. Я. Мельгунов, известный по призовой карьере как Василий Яковлев. В его руках "лошадь столетия" - серый великан Крепыш установил рекорды, некоторые из которых держались четверть века. Тяжело больной, обессиленный запоем, обманутый своим владельцем, он, как писали газеты того времени, "умер с именем Крепыша на устах".)

- Ты его не застал и думаешь, какой-то Микеланджело. Конечно, руки волшебные. Чутье, опыт, приемы езды - все это сверхъестественное. Но во всем, что выходило за пределы бегового круга, примитивность страшная. Суди сам. На призах выигрывал невероятно много. Чтобы в купцы пойти или своих лошадок завести - это, он чувствовал, не его занятие. Оставалось деньгами сорить. И максимум на что хватало фантазии, так это в бане фотографироваться. Видишь, это я тебе говорю, а уж мне все до того дорого, что и выразить невозможно. Ведь что ни говори, а ведь тогда, а не теперь, мое-то время было! "Мое время!" Я и сам почти что его не застал, но это живет во мне как воспоминание.

Великий Крепыш

Щелкнул секундомер, и Эрастыч оборвал:

- Ладно, пора и на покой. А ты уж завтра придумай что-нибудь, найди там слово поточней, объясни англичанам. "Пушкин энд Шейкс-пир" - что-нибудь в этом роде. Скажи, Шекспир, мол, насколько известно, в театр вообще не ходил.

- Ну это еще не доказано. Я скажу: "Господа, что удивительного: наш мастер ни разу в жизни не сидел верхом, а ваш адмирал Нельсон не умел плавать и к тому же еще страдал морской болезнью".

6

Встречал гостей на приеме Гордон Ричарде, называемый англичанами "жокеем нации". Скакать мне с ним не приходилось, да он уже давно закончил свою карьеру и, кроме того, скакал почти исключительно в самой Англии, не выезжая за рубеж. Вообще до тех пор, пока не стали возить лошадей самолетами, международные призы не были так распространены, как сейчас. Гордон Ричарде в конном мире имя очень громкое, за свои заслуги он получил даже рыцарское звание, но был он, кроме всего, знаменит еще и тем, что ему при всех победах никак не удавалось выиграть Дерби. А что такое великий всадник без Дерби? Только в последний год своей призовой деятельности удалось Ричардсу в смертельном бою с Даг Смайтом вырвать на голову свое единственное Дерби.

- У вас с весом как, есть проблемы? - спросил меня Ричарде.

- Пока терпимо.

- Я сужу по вашему росту. Вы почти как несчастный Фред Арчер (он довел себя выдержкой до безумия. - Я. H.).

- Пигот еще, кажется, выше.

- Да, - засмеялся Ричарде, - мы говорим, что живет он на собственном поносе*.

*(По сообщениям печати, Лестер Пигот, чтобы решить проблему веса, сделал себе специальную операцию: ему была вырезана мускулатура, для жокея как бы "не обязательная".)

- А вы, - спросил тут же Ричарде, - предпочитаете с какого конца - рвотное или слабительное?

- Я парюсь.

- О, чисто русский способ. Но ведь это слишком тяжело для сердца.

Он опять улыбнулся, и мы двинулись дальше. Выжеватов руководил нашими знакомствами. Один раз он просто схватил переводчика за руку, когда тот, услыхав от какого-то типа "Как делишки?" (по-русски), хотел с ним поздороваться.

- Убери руку-то, - сурово сказал Выжеватов, не

обращая никакого внимания на того субъекта, - войны не помнишь, вот и суешься.

- Я помню. Мне шесть лет было...

-Оно и видно, что шесть. На той руке, может быть, кровь, а ты свою тянешь!

Но тут же он сам подвел ко мне другого человека, англичанина, и, почему-то сдерживая улыбку, попросил:

- Поговори с ним, Николай, по-свойски, прошу. Это мой добрый знакомый.

А сам с трудом сдерживал смех.

Незнакомец проговорил:

- Я астролог.

- Кто?

- Звездочет. Я гадаю по звездам.

- Да, но я-то - жокей.

- Именно поэтому я просил о беседе с вами. Мною опубликован капитальный труд "Астрология для любителей скачек. Новейший гадатель по звездам в применении к ипподрому". Справочник, по которому всякий может определить, в какие дни тому или иному жокею предначертана удача. Друг мой, вы, как и большинство конников, полагаете, вероятно, что "вожжи в руках" у вас! О нет, все написано на небесах, в том числе и результаты будущих скачек. Но я не какой-нибудь обычный "жучок", не принц Монолулу!

"Жучками" называются люди, которые шныряют перед призами по конюшням, в надежде разузнать какие-либо сведения о шансах лошадей. О принце Монолулу я слыхал. Это был знаменитый "жучок". Он и нам прислал однажды телеграмму такого содержания: "Я - жучок ТЧК Хотел бы показать у вас свое искусство ТЧК Прошу ЗПТ сообщите условия ТЧК Искренним уважением принц Монолулу". Драгоманов сначала решил, что это его какие-то остряки разыгрывают, но тут как раз приехал конеторговец из Эпсома, мы показали ему телеграмму, и он сразу узнал: "Монолулу! Как же, живая достопримечательность наших скачек".

- Принц был кустарь, шарлатан, - горячился звездочет, - а у меня обоснованный подход. Каждый жокей выигрывает в те дни, когда звезда его проходит знак удачи. Билл Шумейкер родился под знаком Льва, его судьбой руководят Солнце и Меркурий. Для него лучший день - пятница, в этот день всем событиям покровительствует Меркурий. Браулио Браэза - это Марс, на него надо ставить в субботу. Книжка моя в первом издании уже разошлась, и я сейчас готовлю второе дополнительное. Поэтому не откажите сообщить дату и день вашего рождения.

Я сказал. Звездочет заносил все в блокнот и тут же подсчитывал:

- Скорпион. Управляет Сатурн. Наилучшие дни... Для вас, скажу я вам, наилучшие дни понедельник, вторник и четверг.

- Видите ли, - ответил я звездочету, - у нас скаковые дни среда, пятница и воскресенье. В понедельник и четверг мы никогда не скакали. А во вторник на ипподроме вообще выходной.

- В таком случае, - произнес мудрец, - вы только представьте себе, какую же удачу в своей жизни вы постоянно упускаете!

* * *

На другой день был парад реликвий. Начали шествие ребята, и я вспомнил тут мальчика, которому не дал возможности поехать на соревнования юниоров. Малютки-всадники в жокейских костюмах ехали на пони, но все же более крупных, чем те шотландские пони, на которых катают младенцев в зоопарке. "Пони" считается лошадь, не превышающая в холке ста пятидесяти сантиметров.

За ребятами двигался оркестр конных пожарных образца 1890 года. Несколько человек, в том числе трубач-иерихонец и барабанщик, играли в нем чуть ли не со дня основания.

За оркестром в виде реликвий попросили идти нас с Ричардсом. Потом выехала кавалькада всадников в красных камзолах и со сворами гончих. Потом появилась карета, в которой когда-то из ссылки бежал Наполеон. И сейчас кучер, одетый по-старинному, нахлестывал лошадей, а из окошка то и дело высовывалось бледное лицо в треуголке: "Нет ли погони?" Последним же номером была наша тройка.

И когда пожарные, пусть неумело и не по-нашему, но старательно заиграли "По Тверской-Ямской", вот когда у каждого запершило в горле.

Фокин с почерком пошел писать восьмерки по зеленой лужайке в центре демонстрационного круга. Публика аплодировала стоя.

- А еще говорят, что англичане сдержанный народ, - произнес Драгоманов.

Красота тройки в подборе мастей. Потом - в запряжке. Особенно эффектны вороные и серые, на любителя - пегие. Коренник хорош покрупнее, с лебединой шеей, а пристяжки свиваются кольцом. Все спрашивают: "Зачем у них головы в сторону?" Скажу прямо - только для красоты, практического значения это не имеет. У Фокина были серые в яблоках. Запряжка - охотничья (еще бывает ямщицкая и свадебная). Сбруя с набором серебряным, экипаж - пролетка обыкновенная. Он писал восьмерки, а на прямой выпускал вовсю. Когда тройка съезжена правильно, то дело коренника только направление давать, а пристяжки на галопе его подхватывают и несут, его дело - успевай ноги переставлять.

Фокина долго не отпускали, так что бока у серых потемнели в пахах.

Выжеватов только приговаривал: "Хорошо, хорошо, ребята! Вот это по-нашенски, я хочу сказать - по-вашенски..."

Зато на следующее утро напугал его Эрастыч: прямо перед Королевским призом.

* * *

Маэстро был невероятно мрачен.

- Я стар и болен, - говорил он.

Выжеватов впал в панику.

- Что же это делается, ребята?

- Ничего, - отвечал Драгоманов. - Его вы не трогайте, он еще и не то говорить станет, но, что бы ни говорил он, ни делал, будет ли волноваться, нервничать, не обращайте внимания, все это одно сплошное мастерство. Так надо!

Между тем Эрастыч расхаживал по конюшне и говорил:

- Все могу. Все постиг. Нет в моем деле для меня тайн. Однако не могу в себе преодолеть страха перед лошадьми.

Драгоманов, прислушиваясь время от времени к его бормотанью, удовлетворенно кивал головой:

- Мастерство! Одно мастерство!

Выжеватов попробовал Драгоманова предупредить:

- Конечно, у англичан законы спортсменства и все такое, однако же ухо востро надо держать, как бы они ему чего в езде не подстроили.

И это Драгоманова совершенно не обеспокоило.

- Он им, Василий Парменыч, сам такое подстроит, что они содрогнутся. Он их будет рвать и кидать. Рвать и кидать. Это же не человек. Это волк. Матерый волчина. Погодите и увидите, как он их будет рвать и кидать, рвать и кидать.

Но при взгляде на бледного, трепещущего Эрастыча Выжеватову все что-то не верилось. Однако взгляд более опытный уловил бы, как с минуту на минуту менялся наш маэстро. Вскоре он уже говорил тоном хирурга - при запрягании:

- Бинт.... Хлыст... Подпругу туже на дырочку...

Доктор с переводчиком ему ассистировали.

После проминки Эрастыч не проронил уже больше ни слова. Он сидел у конюшни и чертил хлыстом по песку. Вокруг него как бы заклятие было сделано, и никому в голову не могло прийти, чтобы приблизиться к одинокой фигуре, задумавшейся с хлыстом в руке.

Но вот посреди конюшенного двора возник всадник в блестящих ботфортах. Этот человек выводит участников приза на старт. Его появление означало: "Готовься!" Эрастыч по-прежнему, не произнеся ни слова, встал, а доктор, водивший кобылу после проминки под попоной, подвел ее к конюшне. Они с переводчиком накатили сзади легкую двухколесную беговую "качалку". Она, как и все вообще призовые принадлежности, ни на что не похожа, качалка как качалка, и, главное, такая легкая, что даже человеку нетрудно ее везти. Драгоманов помогал запрягать, потому что ремни сбруи должны крепиться к оглоблям с двух сторон одновременно - для абсолютного равновесия. Эрастыч молча наблюдал. Только когда все было подтянуто и проверено, все готово, он тихо спросил:

- Уши заткнули? (Кобыла была нервная до крайности, и ее мог напугать на дорожке любой шум.)

- Заткнули, - отчеканил доктор.

- Дайте ей глоток.

- Глоток! - крикнул Драгоманов и сам же помчался за ведром.

Попробовали окунуть лошадиную морду в ведро с теплой водой. Но Прощальная-Гастроль-Питомца не двигалась и не разжимала губ. Только белесые разводы пошли от пены и удил, и капли повисли у нее на длинных усах у ноздрей.

- Не станет сейчас пить, - произнес Драгоманов.

И эхом отозвались доктор с переводчиком:

- Не станет!

- Не станет!

Вдруг Прощальная-Гастроль, оттянув зад и расставив задние ноги, обильно вонючей жижей покалилась, брызгая навозом на свежие бинты, обхватывающие ее задние ноги.

- Извелась уже вся, паскуда! - не своим голосом завизжал Эрастыч.

Зато Драгоманов, доктор и переводчик стояли совершенно молча, будто ничего и не слышали.

- Чек, - произнес тут же Эрастыч голосом хирурга.

В беговой упряжке "чек" - самое главное. Это ремень, проходящий от удил к уздечке между ушами над гривой - к седелке, где его цепляют за крючок. Чек держит голову. Во время резвого бега лошадь опирается на него. Так создается на рыси баланс. Длина чека - секрет слаженного хода.

Эрастыч посмотрел, как надели чек, и велел:

- Выше на дырочку.

- Не высоко ли? - едва проговорил Драгоманов и тут же прикусил язык.

Но Эрастыч вопроса будто и не слыхал. Время от времени он пощелкивал секундомером, прикидывая бег своих мыслей.

Один за другим участники приза подавали лошадей на старт. Эрастыч стал садиться. Вроде он и в самом деле был тяжело болен, кряхтел, вздыхал и все никак не мог сесть в качалку. Так, словно делал он это в первый раз за всю жизнь.

Установилась на конюшне полнейшая тишина. Только Гастроль, взмахивая головой, слегка позвякивала трензельными удилами. Звон подчеркивал напряжение и тишину.

Наездник наконец взобрался на качалку. Лошадь с ноги на ногу, едва-едва двинулась из конюшни. Солнечный луч упал на шерсть и заскользил по ней по мере того, как Гастроль пересекала двор. А Эрастыч посматривал куда-то вниз, на колеса, словно проверял, не отвалятся ли... Но вот луч прыгнул с конского крупа к нему на плечо, и наездник, будто приняв сигнал самого солнца, поднял хлыст торчком. Теперь наездник смотрел не на колеса, а, напротив, поверх лошади. Он словно избегал смотреть на лошадь.

Каждого участника встречали на дорожке музыкой. Оркестр конных пожарных подбирал к каждому случаю свою, национальную, мелодию. Австралийца встретили "Вальсом Матильды". Выехал шотландец, и заиграли: "Забыть ли старую любовь". А нам? Когда ступил на круг Эрастыч, и музыканты образца 1890 года начали делать музыку, мы узнали себя не сразу. Но потом поняли:

По-люшко, поле...

И Эрастыч, двигаясь перед трибунами, чуть прибавил хода.

До старта оставались секунды. Всадник в ботфортах уже съехал с беговой дорожки: его дело сделано, вступительная церемония окончена, сейчас начнется бег. На дорожку выехал автомобиль, называемый "стартовыми воротами": у него сзади открываются и захлопываются большие крылья, закрывающие всю дорожку.

- Прошу, - говорил сидевший в автомобиле (открытом) стартер, - всех участников в точности придерживаться своих номеров!

Это значило буквально, что со старта лошадь должна идти, почти прижимаясь носом к табличке с номером, укрепленным на крыле.

- Подавай! - крикнул в рупор стартер.

Тут Эрастыч властными кивками головы стал требовать нас к себе.

- Кобыла расковалась, - сообщил он, когда мы подбежали к нему.

С Выжеватовым только что плохо не сделалось.

- Ребята, что же это? - заговорил он. - Позор какой...

И Драгоманов дрогнул.

- Вукол, - произнес он, сжимая челюсти, - что же ты делаешь? Хоть бы перед родными своими постыдился...

Но пустые, устремленные мимо нас глаза смотрели из-под защитных очков.

Эрастыч обратился к переводчику.

- Скажи судье, что мне нужен кузнец.

Медленно, с ноги на ногу, съехал он с призовой

дорожки и направился обратно на конюшню. Мы двигались за ним вроде похоронной процессии.

На конюшне не спеша слез он с качалки, сам снял чек и стал ждать кузнеца.?

- В чем дело? В чем дело? - подошел учредитель приза.

Без перевода Эрастыч указал ему на оторванную с передней ноги подкову.

- Ах, ах! - воскликнул учредитель и посмотрел на часы. Эрастыч тоже поглядывал на часы, именно на часы, а не на секундомер. Приехавший кузнец хотел было пришлепать старую подкову, но Эрастыч, опять взглянув на часы, снова без перевода замахал руками, объясняя, что нет, нет, пусть снимет старую, расчистит копыто и поставит новую. Он вообще теперь объяснялся сам, хотя бы и руками, он как-то отделился от нас и действовал в одиночестве.

- Вукол! - воззвал Драгоманов. - Имей же совесть!

Он уже забыл про "мастерство". Но Эрастыч не слышал ничего, минут пятнадцать прилаживали они подкову, пока взмыленные соперники метались в ожидании старта.

Еще раз взглянул маэстро на часы и стал садиться все с теми же ужимками старого и больного человека.

Чек был опять надет, кобыла сделала шаг по направлению к старту, и тогда Эрастыч, обернувшись, бросил Драгоманову:

- У них половина лошадей бежит под допингом. Мне нужно было двадцать минут лишних, пока действие наркотика кончится.

Солнечный луч скользнул по блестящей шерсти, по атласному плечу, хлыст уперся прямо в небо, и все вращалось, как на оси, вокруг поднятого Эрасты- чем хлыста.

Даже "подвижные ворота" - стартовый автомобиль вынужден был дать газ как следует - настолько резво приняли. Крылья с номерами хлопнули и исчезли. Путь был свободен. Повел гнедой австралиец Дело-Прочно, бывалый призовой боец, бежавший на всех континентах. Сбитой группой неслись лошади до первого поворота, когда на противоположной прямой мы увидели, что Эрастыча среди головных лошадей нет. Мы и не смогли его отыскать сразу, как вдруг голова Прощальной-Гастроли взметнулась из-за конских спин. "Номер пятый, - объявил диктор, - сбоит". Выжеватов взвыл. Ведь рысак должен рысью идти. Галопом ему нельзя! Прощальная-Гастроль строптиво выбрасывала вперед то левую, то правую ногу, пытаясь подняться вскачь. Кукольной фигуркой дергался Эрастыч на вожжах. Наконец он ее поймал, он ее поставил, подлую, на рысь, но все остальные уже выходили из-за поворота на противоположную прямую. Так и за флагом остаться пара пустяков.

Дистанция занимала три круга, и, когда в первый раз проносились лошади мимо трибуны, сквозь стук копыт слышно было, как покрикивают наездники, как идет борьба за место получше, у бровки, но по-прежнему последним, просто последним, оставался Эрастыч. Глядел он сосредоточенно в спину лошади. Вся его фигура говорила о том, что нет для него ни трибун, ни соперников, и даже, собственно, нет цели в этой борьбе, а вот видит он что-то на спине у лошади, что крайне важно ему именно сию минуту рассмотреть.

- Что же это, что? - взмолился Выжеватов, не в силах выносить больше загадок родной "славянской души".

Но Драгоманов неожиданно ожил.

-Сейчас будет он их рвать и кидать, рвать и кидать! - прошептал он.

Действительно, что-то вдруг произошло там, у очередного поворота, и Эрастыч разом оказался в самой гуще несущихся лошадей. И было это в самом деле похоже на бросок зверя, внезапно настигающего свою жертву, чтобы вцепиться ей в загривок.

Шли второй раз мимо трибуны. Теперь Эрастыч навис над лошадью. Хлыст хотя и бездействовал, но был поставлен параллельно конской спине. Тем временем лидер сменился. Роял, седо-бурый англичанин, захватил голову бега. Но и его первенство оказалось недолгим, потому что Матчем с лысиной на лбу, Матчем вылетел вперед. Матчем делал бег не для себя. Он явно резал Рояла ради соконюшенника своего, который уже подбирался по бровке к ведущим лошадям.

Трибуна гудела. Фаворит выходил на последнюю прямую. Но двое других не уступали, и три крэка шли к столбу в "мертвом гите" - голова в голову, даже ноздря в ноздрю. Так отчаянно резались они между собой, что и мы засмотрелись на них. Вдруг какая-то тень резанула нас по глазам, и немыслимый вопль разорвал воздух. Будто с неба, как коршун, с поднятыми руками, в одной из которых свистал хлыст, ошеломил всех троих сзади Эрастыч, и надо хоть раз в жизни держать в руках повод или вожжи, чтобы понять, сколько воли, уменья и выдержки было вложено в это мгновение, когда Прощальная-Гастроль-Питомца, еще в повороте державшаяся где-то четвертым колесом, вдруг высунула у самого столба полголовы впереди соперников.

Мы бросились к Эрастычу. Он уже слез с качалки в паддоке и снял чек. У Прощальной-Гастроли ходили ходуном бока в пахах и ноздри.

- Глоток, - велел Эрастыч, снимая очки вместе с комочком грязи у переносицы.

И опять одна только пена пошла разводами по воде, но пить кобыла не стала, просто не могла.

Качалку мы отпрягли. Соскребли специальным скребком с дымящихся боков пену. Прямо поверх сбруи накинули попону с надписью СССР, и пошел наш мастер перед трибунами.

- Как идет, нет, ты посмотри, как идет! - проговорил Драгоманов.

Проехать по охоте с почерком я и сам могу, но пройти вот так... "Любимец публики" - одно можно было сказать, хотя на лице у наездника было: "Простите, но я не виноват..." По-прежнему то было одно сплошное мастерство, прием и почерк, но было и нечто сверх мастерства. Можно понимать пейс, иметь "железный посыл", изрядное "чувство лошади", но то был еще и артистизм. Табунщик Артемыч прав, встречается это гораздо реже, чем присуждается звание чемпиона или мастера, чем разыгрываются первенства и ставятся рекорды. Но я скажу: это было, есть и будет, только забывать не надо, что это такое, путать не надо особую печать, отмечающую человека, ни с чем другим, и тогда, едва это блеснет, мы сразу узнаем: "Вот оно!"

Вместе с лошадью Эрастыч вступил в небольшой загончик, называемый "клеткой", но на самом деле это и есть наипочетнейшее место, где вручается приз и воздается победителю должное. Огромный лавровый хомут, то есть венок, оказался у Прощальной-Гастроли на груди, а Эрастычу все пожимали руки. Но один какой-то толстяк разбегался время от времени издалека и заключал наездника в объятия. Посмотрит, посмотрит, разбежится и облапит. Эту завидную энергию Эрастыч тотчас обратил в дело. При очередном приступе он сказал ему:

- Слушай, сообрази мне пива.

Толстяк немедленно исчез.

Уже выводили Прощальную-Гастроль после приза, и она, наконец, вволю напилась, как вдруг к нашей конюшне подъехал "пикап", из которого начали выносить нарядные картонные ящички.

- Что это? - удивился Драгоманов.

- Пиво для маэстро, - был ответ.

- В чем дело? Разве ты просил? - стал упрекать Драгоманов Эрастыча.

- Да ничего подобного, - ответил маэстро, - но ведь они вроде нашего толмача, языка человеческого не понимают. Просишь пива - и вот, пожалуйста!

К пиву было приложено письмо:

"Сэр!

Сегодня на моем ипподроме собралось рекордное число публики. И я рад, что мы вместе с Вами можем отпраздновать день нашего совместного торжества. У англичан бездна недостатков, кроме одного: все свои предрассудки они забывают, когда видят классный финиш наездника, из какой бы страны он ни был".

Дж. Т. Томсон, директор".

Наутро мы читали в газетах - в одних: "Россия была и осталась не знающей удержу тройкой"; в других - "русские умеют выигрывать не только в космосе".

* * *

Наконец торги. Каждая лошадь шла под номером. Езда Фокина и победа Эрастыча разохотила покупателей, и они стали наведываться еще до начала аукциона. Выжеватов сбился с ног. Встречая гостя, он просил своего помощника:

- Взгляни, на какой машине приехал. По машине и цену запросим.

Некоторых лошадей я демонстрировал под седлом, на разных аллюрах и в прыжке.

Самый торг состоялся в среду, и публики съехалось порядочно. Оркестр реликтовых пожарных старался сделать "Подмосковные вечера". Шла реклама: "Впервые на английской земле аукцион русских лошадей: та же черная икра, только о четырех ногах и бегает".

- Надо было "советских" поставить, - заметил наш консул, который прибыл на аукцион.

К нам он подвел из публики какого-то высокого седого старика, державшегося, сразу видно, по-военному, и сказал:

- Ну, Алексей Степаныч, как вам нравятся наши орлы?

А тут подошла еще старушка англичанка, перед которой все расступались (ну, это понятно было по деньгам, которые она за лошадей давала), и говорит, дотрагиваясь до драгомановского плеча:

- Когда я думаю о России, мне представляются такие люди.

- Он, - заметил ей высокий старик, - как видно, в казачьем типе.

И спрашивает у Драгоманова фамилию, а потом спрашивает:

- Не ваш ли батюшка в Третьем Терском вахмистром был?

- Так точно, - чеканит Драгоманов.

- А сами вы, позвольте поинтересоваться, где служили?

- В Первой конной.

- Это, - пояснил нам про высокого старика Выжеватов, - тот, что ответил Гитлеру.

- Как ответил Гитлеру?

- В первую мировую попал в плен. В тюрьму. А в той же тюрьме сидел тогда Гитлер. Потом, когда уже Гитлер до власти добрался и пошел на нас... то есть на вас, он этого полковника решил использовать и вызывает. "Как вы относитесь к России?" А он ответил: "Так же, как всякий истинный немец к Германии". Гитлер язык прикусил, но по старому знакомству его не тронул.

- Так я говорил, - заметил насчет рекламы Драгоманов, - как надо было написать.

- Ребята, - ответил Выжеватов, - не учите. Пробовал я гаванскими сигарами под новым названием торговать: не идут! Сомневается публика, что это такое? А те ли это сигары, что называются "Гаваной"? И - карман худеть начинает. "Русское" Англия со времен Шекспира покупает. Обозначьте русского соболя или икру другим артикулом, что получится?

- Шекспир, - сказал переводчик, - называл хорошую пьесу русской икрой в "Гамлете", в третьем акте.

- Вот видите! Ведь большинство покупает не вещь, а вывеску. Думаете, многие понимают в мехах, соболях или в тонкостях вин? Главное сказать: "У меня русский соболь. Да, да, тот самый, что со времен Шекспира..." и пошло. Спутник - это уже другое дело. Это советский, не отымешь!

Тем временем специально приглашенный аукционер взялся за дело.

- Господа, - воззвал он, - взгляните на этого жеребенка, господа! Тетка у него выигрывала, бабка - выигрывала, а мать у него - внучка самого Риголетто, который приходится полубратом нашему чемпиону чемпионов Скажи-Смерти-Нет!

Покупатели рассматривали жеребенка со всех сторон.

- Породистые лошади, - не унимался аукционер, - это единственная аристократия, которую признают Советы.

- Что он городит, что он городит? - опять взволновался Драгоманов.

- Прошу, - успокаивал его Выжеватов, - не в свое дело не вмешивайтесь. Лишнего он не скажет, а без перчика у них тут... у нас тут нельзя. Это же не дипломатические переговоры, а торговля.

На расчудесной "тетке" я скакал, а "бабка" была знаменитой спортсменкой. Она прошла фронт и первенствовала в послевоенных стипльчезах. Вот была талантлива, просто талантлива! Можно сказать еще - "класс", "сердце". "Много сердца у лошади" означает буквально большое по размеру сердце. У лучшего из скакунов Австралии Фар-Лэпа, которого никто не мог обыграть, а только отравили его в Америке, сердце в два раза превосходило норму. Но кто измерит, сколько в нем было еще души, благородства спортсмена! Красный Викинг, от Грусти, был до того азартен, что бросался кусать соперника, если его обходили. Одним нужен хлыст и шпоры, другим - узда. Если чувствуешь под собой настоящего бойца, то остается думать лишь о том, чтобы не сгорело его "сердце" раньше времени, чтобы прирожденная пылкость темперамента не "сожгла" лошадь до срока.

- Четыреста фунтов, господа! - объявил аукционер. - Кто больше?

Это теперь аукционы вошли у нас в правило, стали ежегодными, традиционными, теперь мы сами проводим аукцион у себя, а тогда мы это дело начинали, и не очень нам было ясно, как "пойдут" наши лошади. Ныне всем ясно - это живое золото.

- Кто больше, господа?

Поднялась рука с табличкой, на которой номер покупателя.

- Четыреста пятьдесят! (По пятьдесят добавляется до тысячи.)

Но дальше произошла заминка, и аукционер сделал свой "ход", он сказал:

- А за такую цену я и не отдам лошадь - это же класс, это кровь! Пропадай четыреста пятьдесят фунтов, но честь породы дороже! Уберите лошадь!

И как только жеребчика стали уводить, чье-то сердце не выдержало, и поднялась еще одна рука.

- Пятьсот! - тут же подхватил аукционер, - Кто больше?

Руки поднимались одна за другой, и аукционер, словно дирижер над оркестром, покрикивал:

- Девятьсот! Девятьсот пятьдесят! Тысяча! Тысяча сто! (После тысячи добавляется по сотне.)

На тысяче пятьсот цена замерла, и аукционер, смилостивившись, произнес:

- Продано!

- Дело знает, - прошептал Выжеватов, - такой молодой товар и трехсот не стоит.

Но уже вели следующий "лот" (так называется каждая продажная лошадь) - кобылку.

- Тысячу пятьсот! - сразу выкрикнул аукционер, как бы продолжая прежнюю игру.

Ему ответили молчанием.

- Хорошо, - сказал он как ни в чем не бывало. - Сто пятьдесят.

Поднялась рука. За ней - другая. Третья. Не успели покупатели опомниться, как за эту кобылку, происходившую от Лунатика 3-го, надавали шесть тысяч! Оказывается, и тут, чтобы удача была, свой пейс понимать нужно. Тактика требуется. Принял "тихо" (правда, с одним фальстартом), зато что за резвый "кончик" сделал: тысячи дали! В скачке то же самое: одна и та же лошадь может проиграть и выиграть в зависимости от пейса, от темпа. В резвой, но ровной скачке, лошадь выигрывает, а тихая, но с чрезмерно резкими бросками скачка ведет к потере сердца и - проигрышу. Но, кажется, и сам аукционер не уследил, как это у него так резво получилось. В пылу коммерческой агитации сбросил он с себя пиджак, сорвал галстук, весь взмок, будто в самом деле галопировал и теперь, вытирая платком потный лоб, пытался осознать, что же вышло. Еще меньше понимал происшедшее новый владелец "лота". Ему аплодировали, ему трясли руки: "Вот азарт! Вот спортсмен, вот уж истинный любитель лошадей!" Однако энтузиаст, спортсмен и любитель готов был, судя по всему, отдать все эти лестные титулы, чтобы получить назад хотя бы половину своих денег.

Ликовал Выжеватов:

- Гипнотизер! Кудесник! - не мог он нарадоваться на этого аукционера, который, может быть, и знал свое дело, но знал и свою выгоду - процент от каждого проданного "лота". Так что "резвые концы" делал он не из одной любви к искусству.

На полубрате этой кобылки я тоже скакал. Способный был, но слишком впечатлительный. Как только доносились звуки стартового колокола или хотя бы музыки, как начинал мелко дрожать и покрывался потом, будто бы уже и отскакал. Некоторые тренеры, чтобы успокоить таких лошадей, держат их в завешенном попонами деннике, в полутьме, в изоляции. Но приводит это только к худшему - нервная лошадь становится вовсе неврастеником, а злая - "людоедом". Мы же, напротив, старались держать этого жеребенка на лошадях и на людях, одним словом, в обществе. В призовые дни, когда ему самому выступать не нужно было, водили мы его на круг, чтобы он видел скачки, слушал шум трибун, колокол и музыку, - чтобы не связывались у него все эти шумы в сознании с напряжением скачки. А такие вещи лошади запоминают необычайно прочно. Они, лошади, может быть, и не особенно умны, однако наблюдательность и память у них поистине лошадиной силы. Однажды примененное острейшее средство посыла - хлыст, закидка у препятствия и невнимание к этому жокея, - все запоминается лошадью раз и навсегда. Так и наш жеребенок в конце концов ко всему привык.

Преодоление препятствий 'Высший класс'

Правда, давали ему еще для успокоения кофеин с бромом, но не слишком увлекались лекарствами - не больше стакана в день. Все-таки наркотики!

Окреп наш жеребенок духом и телом, и я выиграл на нем Осенний Кубок. Разыгрывали по колено в грязи, после дождя, однако нам с ним было это на руку. Лишнее усилие только успокаивало его, а кроме того, у него ноги побаливали, и грязь была ему вроде прокладки. Фаворитом в скачке значился Руслан-и-Люд- мила, элегантный жеребец, который тем не менее, кроме нелепой клички, имел еще то несчастное свойство, что была это идеальная лошадь для идеальных условий. Сушь и жара - тогда, конечно, то был бы для него не приз, а прогулка. Но когда накануне пошел дождь, у жокея его, наверное, потекли слезы. Помимо того, что не отличался Руслан-и-Людмила выносливостью, он был еще щекотлив: комки грязи, что летят из-под копыт и бьют по животу лошадь, выводили его вовсе из равновесия. Так что я увидел, что дождь за меня уже выиграл скачку. Оставалось не проиграть, как говорят жокеи, "от себя самого": по собственной нерасчетливости. Но я ушел прямо со старта и чистеньким, без единого пятнышка на камзоле, так и пошел на проводку перед публикой. А несчастный фаворит остался в побитом поле далеко сзади и был закидан грязью из-подо всех копыт до неузнаваемости.

Прогулка

Полузнакомая мне сестричка моего скакуна прошла, конечно, по хорошей цене, а следом за ней стали бойко раскупаться полукровки, четверки, осьмушки - по крови. В некоторых лошадях, особенно в головах и шеях, сильно проглядывала арабистость. Ее сразу видно по "щучьему" сухому и острому носу, по крупным и блестящим глазам, широкому лбу и лебедино-изогнутой шее. Как прогулочные лошади, особенно для женщин и детей, арабы незаменимы. Тут их компактность оказывается преимуществом. Но не думайте, не потому, что с маленькой лошади неопытному всаднику легче падать! Нет, чем меньше лошадь, тем хуже падение. Больнее всего падать с ишака: непосредственно носом в землю, с высокой же лошади падают обычно на спину, на бок, а это, понятно, безопаснее. Но араб легок на ходу и в управлении. Арабы понятливы: о чем и говорят их выразительные глаза и широкий лоб. Типичные арабы за свой широкий лоб назывались "буцефалами". На арабе-буцефале, который так и назывался Буцефалом, ездил Александр Македонский, и Юлий Цезарь ездил на таком же, буцефалом был и боевой конь Наполеона - Али. Да, арабские лошади умны. Они доказали это в цирке, хотя бы в труппе Кантемировых. И это полуараб Буян, знакомый каждому по фильму "Смелые люди", поднялся на шестой этаж, в концертный зал, чтобы приветствовать со сцены известного конелюба артиста Михаила Яншина. Другой араб, по кличке Иман, по-своему служил искусству - живописи: он позировал художнику, но не просто стоял живым автопортретом, а принимал разные позы, в том числе коней, павших на поле битвы. У нас вообще прекрасные арабские кони, причем в таком типе, какому позавидовали бы и на самой родине этих нарядных и благородных коней.

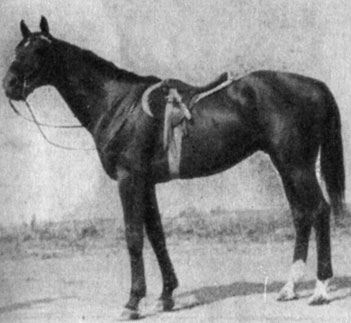

Арабская. Жеребец Набег

Приятно было смотреть, как охотно покупатели, понимающие люди, разбирали кабардинцев, дончаков, буденновских коней. Если же только попадался среди них высококровный конь (с известным процентом скаковой крови), то уж, как правило, с родословной его переплеталась и моя жокейская жизнь.

Буденновская. Жеребец Рок

- Сын Тарзана! - объявляет аукционер.

Как живой, встал перед глазами у меня Тарзан, немного цибатый (на ногах приподнятый, голенастый), однако резвый. Был он, этот Тарзан, безбожным блютером: кровь у него носом шла. Поседлают утром на пробный галоп, а у него - кровь. Работа, естественно, откладывается. А как можно подвести кровную лошадь к скачке без резвых галопов или хотя бы подгалопчиков? Замучил он нас кровотечениями. Обратились к Вильгельму Вильгельмовичу. Он по книгам сразу все вывел. Дело, говорит, в том, что ген - гомозиготен, а ломкость сосудов рецессивна, а у него в пятом поколении с материнской стороны Сатрап, бывший тайным носителем того же порока, а в четвертом - явно кровоточившая Прелесть. Все ясно, но нам-то на другой день скакать! А Тарзан стоит худой, шерсть взъерошена. Однако ничего, утром доктор кровь приостановил, и скачку я выиграл. Посылал поводьями и поводом. Хлыстом не трогал, хотя меня стали уже захватывать. Но, думаю, перенапрягать жеребца не буду, а то вдруг опять эта гетерозиготность начнется...

Жеребец Рок

Один из продажных наших "лотов" напомнил мне двух своих братьев - Сибарита и Санитара, настолько похожих, что даже конюх их путал. Один раз не того поседлали на скачку. Внешне похожие до невероятности, эти лошади отличались по классу, как небо от земли. Один приемист и резв, а другой - тихоход. Лошадь, не ту, привели прямо к скачке, жокей в седло сел: что такое? Публика! Того, настоящего, ждали, думали - выиграет, а этого с места не стронешь. Насмеялся же я тогда...

Конечно, это случай, вообще лошадь с лошадью перепутать трудно, насколько бы похожими они ни были. Есть масса примет, а главное, у всякой лошади свой облик, и западает в душу настоящего конника этот облик удивительно прочно и надолго. Иногда стоит только шевельнуть память, целые табуны проносятся в голове, но не общей массой, нет, а сменяя друг друга, как на кентере перед скачкой дефилируют (проходят на скаку) один за другим и крэки и калеки, со всеми своими особенностями характера и наружности. Этот закидывал голову, этот бочил, этот "валился в одну вожжу", то есть один повод висел свободно, а другой был натянут до предела (нужно в таком случае обмотать грызло - удило - с одной, более чувствительной стороны тряпочкой, и лошадь пойдет ровно), этот был "слабоузд", тот "тугоузд" и так тянул, так тянул, что при одном воспоминании ныть начинают и руки и спина, но, конечно, молодость, отчаянная молодость все выдерживала... А этот засекал ногу - так и щелкает в памяти копыто о копыто, характерный такой щелчок; значит, корпусом коротковат, и ход не совсем правильный. Этот кусал себя от скуки и нервов, и приходилось держать его в "ожерелье", деревянном ошейнике, который шею не дает согнуть.

Рисунок головы и всего корпуса имеет у каждой лошади свои особенности. Ну а в документы лошадиные вписываются вообще все отличительные приметы - по щитку бело, во лбу звезда, на губе тельное пятно и т. д. Табунных лошадей таврят, американцы же еще ставят каждой лошади на верхней десне под губой клеймо с номером. Это уже действительно для того, чтобы на скачку вместо одной лошади другую не подставили. Они и осмотр лошади начинают с этого клейма: задрал губу и взглянул - та ли вообще это лошадь? При такой гигантской игорной машине, какую представляет собой у них тотализатор, все может случиться. Один жокей вместо хлыста применял электрическую батарейку: прямо контактами на шею лошади давил, и она как сумасшедшая старалась. Ничего понять не могли, как он из лошадей столько выжимает. Наконец он, проходимец, на старте батарейку нечаянно уронил и ее нашли. (Между прочим, он и тогда выиграл, ибо лошадь его приемы знала, и ему достаточно было нажать ей на шею под гривой костяшками пальцев.) Лишили этого жокея права езды пожизненно. Других лишают езды на неделю, на месяц, на год - в зависимости от вины. Если учесть, что у них жокеи не зарплату получают, а только за скачку, то это сильная кара. Особенно карается, конечно, допинг, если только обнаружат... Ну, теперь наука - кровь на анализ у победителя берут после скачки. Года два назад победителя Дерби в Кентукки дисквалифицировали - допинг в крови нашли. Тренер считался вне подозрений. Все равно приза лишили - вторая лошадь получила. Обидно, а что поделаешь? В правилах Жокей-клуба имеется такой закон: "Ответственность за лошадь двадцать четыре часа в сутки несет тренер". Это значит, что во всем, что с лошадью ни случись, обвинят тренера. А может быть, конюх был подкуплен или "жучок" пробрался на конюшню перед скачкой, но все равно отвечает тренер... Да, отскакавшие копыта стучат в голове.

Больше всего жеребята, появлявшиеся на выводном кругу, напоминали мне об Артемыче, о том, сколько ночей со своими табунщиками выстоял он на посту в горах, оберегая коней от волков, непогоды и прочих напастей. Сколько сил потрачено было, прежде чем причесанных, только что не напомаженных, нарядных коньков вывели на манеж и потребовали: "Кто больше?" Стучи, стучи крепче, говорил я про себя аукционеру. Выколачивай все, что в этих жеребятах вложено! При мысли об Артемыче я невольно поглядывал на небо: где-то он сейчас там, в облаках, движется на своем Абреке? Надо будет ему каталог с аукциона привезти, пусть посмотрит цены.

Вспомнился мне и малыш, бедняга... Мог бы вместе с нами все сейчас наблюдать. Жесток же конный спорт, ничего не поделаешь. Кочевники говорили: "В степи конский череп найдешь - и тот взнуздай покрепче". Лошадь есть лошадь, и как ни сживешься с ней, все- таки зверь.

Задумавшись, я и не заметил, что на аукционе наступила странная тишина. Я засмотрелся на небо, но, взглянув на круг, увидел, что стоит там караковый жеребенок. Кличка у него была Потомок.