Эстонская лошадь

До XIX века эсты пользовались лошадью как наиболее быстрым средством передвижения, преимущественно под верхом; верхом ездили не только мужчины, но и женщины. Для перевозки тяжестей лошадь использовали только зимой. На сельскохозяйственных работах применяли волов. Но лошадь двигалась быстрее и работа на ней была продуктивнее, поэтому народный герой "Калевипоэг" запрягает коня в соху, начиная пахать поля и болота.

Лошадь у эстов считалась защитницей хозяйства от зла, поэтому коньки на крышах, а также верхи клещей хомутов имели форму головы лошади.

Народный эпос "Калевипоэг" иллюстрирует заботливость эста по отношению к лошади. По эпосу, коня надо вести на выпас ранее других домашних животных, напоить до зари; лошадь гостя следует ввести в конюшню и задать ей лучший корм, а вернувшихся с работы лошадей покрывать попоной.

Ряд авторов второй половины XIX века считали эстонскую лошадь выводной из Азии при переселении эстов к берегам Балтийского моря. Новейшими исследованиями ученых Эстонской ССР это положение не подтверждается.

Эстонскую лошадь надо считать местной северной лесной лошадью.

До XIX века эстонская лошадь была распространена в Эстонии как на островах, так и на материке. С применением в сельском хозяйстве тяжелых сельскохозяйственных орудий она стала вытесняться другими, более крупными лошадьми и в настоящее время разводится преимущественно на островах и по побережью Балтийского моря.

Эстонских лошадей в конце XVII века вывозили в северные губернии России, а с начала XVIII века - в Пермскую, Вятскую, Симбирскую, Саратовскую, Херсонскую, Московскую и другие губернии. Новгородские купцы вывозили в большом количестве эстонских лошадей в районы рек Обвы и Мезени.

По данным проф. П. Н. Кулешова, а также С. П. Урусова, вятки и обвинки улучшались эстонскими лошадьми. Торийская лошадь выведена на основе эстонской лошади.

Эстонские лошади разводились преимущественно в чистом виде. Стараясь сохранить тип местной лошади, эстонские коневоды добивались увеличения ее роста и мощности путем подбора и улучшения условий содержания и кормления, лишь очень осторожно пользуясь прилитием крови лошадей финской породы.

Испытания эстонских лошадей на грузоподъемность производились уже в XIX веке. Обычно испытывали лошадей на дистанцию в 170 саженей с первоначальным грузом в 120 пудов. На протяжении первых 25 саженей подбрасывали еще груз в 100 пудов. Если лошадь провезла 220 пудов груза на расстояние в 170 саженей и не остановилась, то вновь подбрасывали груз, и так до тех пор, пока она не останавливалась.

Эстонские лошади проходили дистанции в 4 версты за 8 мин. - 8 мин. 45 сек., 107 верст - за 11 час. и 140 верст - за 20 час.

В настоящее время применяют испытания на:

1) перевозку грузов на 5 км и на резвость рысью на 5 и 25 км;

2) перевозку грузов по пересеченной местности;

3) максимальную грузоподъемность;

4) перевозку грузов на 25 км и возвращение обратно порожняком резвой рысью.

Во всех видах испытаний применяется русская запряжка в оглобли с дугой в обыкновенную рабочую четырехколесную телегу на железном ходу. При перевозке тяжести на 5 и 25 км груз равняется двух-трехкратному живому весу лошади; при езде рысью на телегу садятся два седока. Дорога выбирается с подъемами и спусками.

При испытаниях в 1948 г. лучшие эстонские лошади с грузом в среднем в 911 кг проходили 5 км за 52 мин., 25 км с грузом в среднем в 1148 кг - за 3 часа 51 мин. 06 сек. Максимальная грузоподъемность равнялась 4830 кг. Соотношение между живым весом и грузом составляло 1:11,6 (рекордист Ахти 228 Е, 1948 г.).

При испытаниях на скорость резвой рысью эстонские лошади дистанцию в 5 км покрыли в среднем за 37 мин., а дистанцию в 25 км - за 1 час 42 мин. 47 сек.

Успеху разведения эстонской лошади много способствовали выводки молодняка, выставки племенных лошадей, общественные выпасы молодняка и запрещение использовать в случке жеребцов, не записанных в племенную книгу.

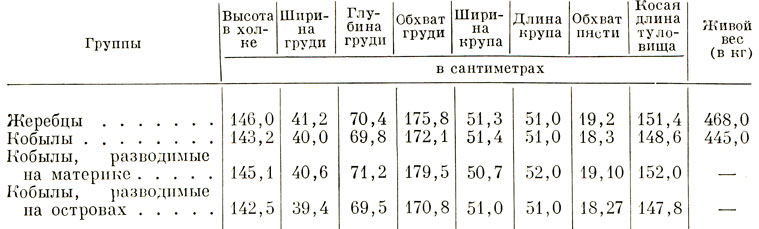

Средние промеры эстонских лошадей, записанных в племенную книгу (с 1921 по 1948 г.), приводятся в таблице 114.

Таблица 114. Средние промеры эстонских лошадей

Лошади, разводимые на материке, несколько крупнее островных.

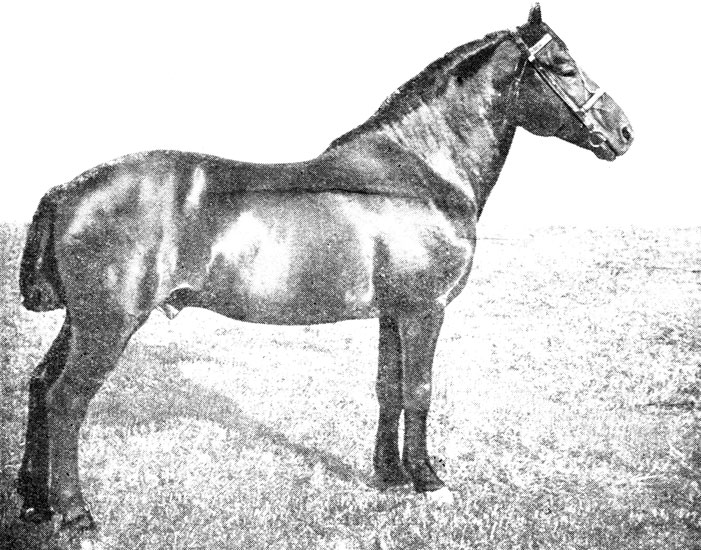

Эстонская лошадь добронравна, имеет живой темперамент. У нее пропорциональная голова, обычно с прямым профилем, широким лбом, короткими ушами и с широким межчелюстным пространством; короткая мускулистая шея с густой гривой; низкая мясистая холка средней длины; короткая, слегка вогнутая, широкая спина; короткая, широкая, крепкая поясница; округлый длинный круп (в среднем 34% косой длины туловища), пропорционально широкий и мускулистый; густой, низко поставленный хвост; широкая, пропорционально глубокая грудь, округлые ребра; мускулатура плеча мощная, с рельефными контурами; пах короткий, брюхо объемистое; конечности сухие, с рельефной мускулатурой голени и подплечья; сухожилия крепкие, суставы широкие, крепкие. Иногда встречаются лошади с разметом, Х-образной постановкой задних ног. Копыта крепкие, ход высокий, шаг длинный, рысь быстрая.

Рис. 219. Эстонский жеребец Тинтур

Масть лошадей: гнедая, караковая, буланая, рыжая, бурая, вороная, серая, соловая, изредка мышастая и чалая. У гнедых, буланых, вороных и мышастых лошадей нередко имеется темная полоса на спине (ремень).

Лошади обладают хорошим здоровьем и долговечны. Рорер, жабка и шпат - явления редкие.

Зажеребляемость маток, по данным государственного конного завода в Тори, - 87,5-95,0%. Срок плодоношения в среднем 335 суток. Улучшение кормления и содержания укорачивает срок плодоношения в среднем на 31/2 дня.

Эстонскую лошадь принято считать позднеспелой. Однако наблюдения Торийского государственного конного завода показывают, что при хорошем кормлении и уходе лошадь сформировывается и становится годной в работу уже в возрасте трех лет. Она долговечна. Возраст 30 лет для этой лошади не редкость.

Эстонская лошадь неприхотлива и хорошо использует корма. Летом главным ее кормом является пастбищная трава, зимой - луговое сено, яровая солома и мякина. Концентраты она получает только при тяжелой работе; из корнеплодов ей дают брюкву и картофель.

Эстонские лошади, записанные в племенную книгу до 1949 г., принадлежат к 28 линиям. Лучшие линии: Таубе 60 Е, Агар 9 Е, Распел 70 Е, Нике 1 Е, Лари 23 Е, Кярпялен-Пуйо 56 Е и Тару 149 Е. Лучшие маточные гнезда: Кокси-Кати 408 Е, Элла 409 Е, Мээдла-Ката 429 Е, Муху-Ноора 555 Е, Берта 559 Е и Юта 585 Е.

|

ПОИСК:

|

© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://konevodstvo.su/ 'Konevodstvo.su: Коневодство и коннозаводство'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://konevodstvo.su/ 'Konevodstvo.su: Коневодство и коннозаводство'